と、中身に入る前に、アマチュア・ギタリストの方に注釈を。

「ギターがプレイするコードは、名前が同じでも他の楽器とは違う」と本気で思っている人が結構いたりします。ですが、コードは同じでヴォイシングが違うんですよね、実は。例えば、前回紹介したコード・シェイプは、どれも「G」です。シンプルなトライアドも、それだけ「多様なヴォイシング」があり得るし、逆に弦楽器の制約ですんなり「基本形」をプレイできない場合は「転回形」で処理することもあるし、一部のコード・ノートを重ねることもあるので、多様なヴォイシングがあるということなのであって、コード自体は同じなんですよ。

ところが、こういった基本的な説明をすっ飛ばして(あるいは説明してるものの、読者が読み飛ばして)、コード・ブックの写真や図解のコードを模倣しているだけだと、この辺が分からないようです。

ホールズワースの"Melody Chords for Guitar"は、そういう観点からすると、やはり入門者には説明不足な点はありますが、それでもコード・ブックにあるような慣習的なコード・フォームから脱却して、むしろ

と言うこともできます。コード・ブックをリファレンス的に使うだけで、紹介されている押さえ方がどうして問題のコードの押さえ方と言えるのかについてまともに考えたことがない、と言う方には、是非"Melody Chords for Guitar"を読んで頂きたいです。

って、オイラはベース弾きなんだけどね(^_^;

で、今回はトライアドに色んな音を加えていくんですが、例として、前回同様Gメジャー・トライアドを使います。そして、セクションで言うとAとBの範囲、つまり5フレットまでの範囲を取り上げます。

まず、ホールズワースはGメジャー・トライアドをGメジャー・スケールから取り出している、という前提で考えていますので、スケール・ノートとコード・ノートの関わりを確認しておきます。

続いて、このGメジャー・スケールに現れうるオルタード・スケール・ノートを確認しておきます。ホールズワースが一覧にしています(p.8)。

なお、「+10(C#)」は、明らかに「+11(C#)」の誤植ですが、誤植であることを踏まえつつ、そのまま引用しておきます。

「+」や「-」といった記号の使い方が分かりづらいので、上に示した音程の表で確認し直しておきます。

actual scale noteのAはGから見たM2で、これが変化すると、m2のAb、aug2(=m3)のA#となります。これらはテンションで捉えると、それぞれb9, #9に当たります。同様にactual scale noteでP4のCは、変化して#4のC#となり、テンションで捉えれば#11です。P5のDは変化すると#5のD#、b5のDbとなります。M6のEはaug6のE#となりますが、エンハーモニックのFとは書いていないのは、actual scale noteとの関係を分かりやすくするためなのかなぁ??

なお、音名に付ける変化記号ですが、スケール・ノートをどのように変化させたのか? が分かるように変化記号を示すようです。調号に合わせて変化記号を統一する、という考え方ではないようですね。ですから、外延で言えば同じ音高でも、C#と書けば#4、Dbと書けばb5と言う具合で、どの音から変化してそうなったのか? が示されることになるのかもしれません。五線譜に書くときもそうするのかな?

ともかく、以上のactual/alteredを踏まえて、色んな音をトライアドに加えていくことになります。

しかし、actual noteか……「スケール固有音」なんて楽理用語、なかったかなぁ?? actualと言う単語を「固有の」なんて意味では使いませんが、ずっと横文字なのも不便なので、以下「固有音」としておきます。

さて、今回は例としてセクションA、Bの範囲を例にして考えます。ここで、ホールズワースがコード・シェイプを考えていく上で重要な考え方が登場します。「リーディング・ノート」です(これ、「導音」ではありません)。要はコードのトップ・ノートなのですが、単にコード・ノートの中で一番高い音、というだけではなく、その音でメロディを担う、と言うことになるようです。この発想が、後に「コード・ソロ」をプレイするためのコード・シェイプ作りに当てはめられていくことになるようです。今回は、このリーディング・ノートがルートのGで、1弦3フレットに固定されているものと考えてみます。よって、この1弦3フレットのGが 「リーディング・ノート」 、すなわち 「メロディ」 で、メロディが以下Gメジャー・スケール上に展開する際に、この箇所(メロディとしてGを奏でる箇所)で可能な「伴奏」としてのコードを色々考えてみる、と言うことになるわけです。

まずは、問題の範囲の指板の図を。

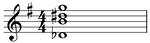

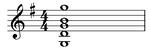

では、Gから見たM6を加えて、G6(ホールズワースは「Gmaj6」と表記)を作ることを考えてみます。ホールズワースはこんなことを言います(p.10)。

2弦3フレットの5thのDを、M6のE(2弦5フレット)に置き換えると、当然同じ弦のDをプレイできなくなりますね。そこで、このDを5弦5フレットで補ってみます。ホールズワースは、更にルートのGを6弦3フレットで重ねる事で、次のようなシェイプを例に挙げます。

まず、2弦3フレットのDは6thのEに置き換えられてプレイできないことから、ホールズワースが描く図では「×」が記されているのですが、このブログでは、それを「xD」と表記しました。また、4弦5フレットのGについては解説がないのですが(今回は指番号も記されていません)、恐らく6弦3フレットで置き換えたものと思われます。3フレットをバレで押さえ、人差し指が埋まります。残る指が3本となり、それらでD B Eを押さえることになるのだと思います。

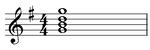

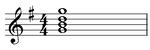

では、M7のF#をトライアドに加えてみます。上では6thの加え方を述べたわけですが、同じように考えます。こんなシェイプが示されています。

4弦4フレットでF#を追加するため、同じ弦で奏でられるルートのG(4弦5フレット)は置き換えられます。もっとも、リーディング・ノートとして1弦3フレットのGがあるので、補う〈必要〉はないんだと思います。押さえるポジションがこれで4箇所埋まってしまうため、5弦、6弦は押さえることができない、と言うことになるようです。

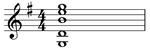

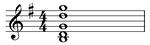

と言うわけで、前回見た(a)のトライアドを元に、M6、M7を加えたフォームを考えてみましたが、この要領で、トライアドのフォームを元にして、同じM6ならM6でも、別なポジションで奏でるようなシェイプを考えることもできますし、変化音を加えることもできます。変化音の例として、こんなのを挙げておきます。

ホールズワースは、「Gmaj(+5/-5)」と表記するのですが、オイラ自身はこういうコード・ネームを見たことがありません。一般的にこんな書き方をするんでしょうか? ともかく、シェイプを見てみましょう。

2弦4フレットが変化音でD#、5弦4フレットがやはり変化音でDbとなります。飽くまでスケールのGメジャーと関連づけ、ルートのGがリーディング・ノートとなるようトップに固定されていますから、コード・ネームを示すにもルートとしてGを掲げることは譲れないんでしょうし、M3のBがあることから確かにメジャー系とは言えるんですが、Gmaj(+5/-5)という表記は、どうなんでしょう? 恐らく、素直に書くなら Gaug/Db とでもなるんでしょうか? ちなみに、オイラが使っている譜面エディタ、Allegro2007のコード解析機能で解析させたところ、Eb7(#5)/Dbと帰ってきました。D#をEbと読み替え、ルートと捉えたわけですね。

他にも面白いコードがあるので、次回続けて見ていきましょう。

「ギターがプレイするコードは、名前が同じでも他の楽器とは違う」と本気で思っている人が結構いたりします。ですが、コードは同じでヴォイシングが違うんですよね、実は。例えば、前回紹介したコード・シェイプは、どれも「G」です。シンプルなトライアドも、それだけ「多様なヴォイシング」があり得るし、逆に弦楽器の制約ですんなり「基本形」をプレイできない場合は「転回形」で処理することもあるし、一部のコード・ノートを重ねることもあるので、多様なヴォイシングがあるということなのであって、コード自体は同じなんですよ。

ところが、こういった基本的な説明をすっ飛ばして(あるいは説明してるものの、読者が読み飛ばして)、コード・ブックの写真や図解のコードを模倣しているだけだと、この辺が分からないようです。

ホールズワースの"Melody Chords for Guitar"は、そういう観点からすると、やはり入門者には説明不足な点はありますが、それでもコード・ブックにあるような慣習的なコード・フォームから脱却して、むしろ

コード・ネームを見たら自分なりのヴォイシングを見いだす方法を解説している

と言うこともできます。コード・ブックをリファレンス的に使うだけで、紹介されている押さえ方がどうして問題のコードの押さえ方と言えるのかについてまともに考えたことがない、と言う方には、是非"Melody Chords for Guitar"を読んで頂きたいです。

って、オイラはベース弾きなんだけどね(^_^;

で、今回はトライアドに色んな音を加えていくんですが、例として、前回同様Gメジャー・トライアドを使います。そして、セクションで言うとAとBの範囲、つまり5フレットまでの範囲を取り上げます。

まず、ホールズワースはGメジャー・トライアドをGメジャー・スケールから取り出している、という前提で考えていますので、スケール・ノートとコード・ノートの関わりを確認しておきます。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| G | A | B | C | D | E | F# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

続いて、このGメジャー・スケールに現れうるオルタード・スケール・ノートを確認しておきます。ホールズワースが一覧にしています(p.8)。

| -2 (Ab) | : | +2 (A#) | : | +4 (C#) |

| +5 (D#) | : | -5 (Db) | : | +6 (E#) |

| -9 (Ab) | : | +9 (A#) | : | +10 (C#) |

なお、「+10(C#)」は、明らかに「+11(C#)」の誤植ですが、誤植であることを踏まえつつ、そのまま引用しておきます。

「+」や「-」といった記号の使い方が分かりづらいので、上に示した音程の表で確認し直しておきます。

actual scale noteのAはGから見たM2で、これが変化すると、m2のAb、aug2(=m3)のA#となります。これらはテンションで捉えると、それぞれb9, #9に当たります。同様にactual scale noteでP4のCは、変化して#4のC#となり、テンションで捉えれば#11です。P5のDは変化すると#5のD#、b5のDbとなります。M6のEはaug6のE#となりますが、エンハーモニックのFとは書いていないのは、actual scale noteとの関係を分かりやすくするためなのかなぁ??

なお、音名に付ける変化記号ですが、スケール・ノートをどのように変化させたのか? が分かるように変化記号を示すようです。調号に合わせて変化記号を統一する、という考え方ではないようですね。ですから、外延で言えば同じ音高でも、C#と書けば#4、Dbと書けばb5と言う具合で、どの音から変化してそうなったのか? が示されることになるのかもしれません。五線譜に書くときもそうするのかな?

ともかく、以上のactual/alteredを踏まえて、色んな音をトライアドに加えていくことになります。

しかし、actual noteか……「スケール固有音」なんて楽理用語、なかったかなぁ?? actualと言う単語を「固有の」なんて意味では使いませんが、ずっと横文字なのも不便なので、以下「固有音」としておきます。

さて、今回は例としてセクションA、Bの範囲を例にして考えます。ここで、ホールズワースがコード・シェイプを考えていく上で重要な考え方が登場します。「リーディング・ノート」です(これ、「導音」ではありません)。要はコードのトップ・ノートなのですが、単にコード・ノートの中で一番高い音、というだけではなく、その音でメロディを担う、と言うことになるようです。この発想が、後に「コード・ソロ」をプレイするためのコード・シェイプ作りに当てはめられていくことになるようです。今回は、このリーディング・ノートがルートのGで、1弦3フレットに固定されているものと考えてみます。よって、この1弦3フレットのGが 「リーディング・ノート」 、すなわち 「メロディ」 で、メロディが以下Gメジャー・スケール上に展開する際に、この箇所(メロディとしてGを奏でる箇所)で可能な「伴奏」としてのコードを色々考えてみる、と言うことになるわけです。

まずは、問題の範囲の指板の図を。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | G | C | E | A |

では、Gから見たM6を加えて、G6(ホールズワースは「Gmaj6」と表記)を作ることを考えてみます。ホールズワースはこんなことを言います(p.10)。

- 6thを加える場合、同一弦上にある5thを6thで置き換えることになるだろう。

- 置き換えで失われた5thを、別なポジションの5thで補うことになるだろう。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | G | C | E | A |

2弦3フレットの5thのDを、M6のE(2弦5フレット)に置き換えると、当然同じ弦のDをプレイできなくなりますね。そこで、このDを5弦5フレットで補ってみます。ホールズワースは、更にルートのGを6弦3フレットで重ねる事で、次のようなシェイプを例に挙げます。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | xD |

G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | C | E | A |

まず、2弦3フレットのDは6thのEに置き換えられてプレイできないことから、ホールズワースが描く図では「×」が記されているのですが、このブログでは、それを「xD」と表記しました。また、4弦5フレットのGについては解説がないのですが(今回は指番号も記されていません)、恐らく6弦3フレットで置き換えたものと思われます。3フレットをバレで押さえ、人差し指が埋まります。残る指が3本となり、それらでD B Eを押さえることになるのだと思います。

では、M7のF#をトライアドに加えてみます。上では6thの加え方を述べたわけですが、同じように考えます。こんなシェイプが示されています。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | xG | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | xD | C | E | A |

4弦4フレットでF#を追加するため、同じ弦で奏でられるルートのG(4弦5フレット)は置き換えられます。もっとも、リーディング・ノートとして1弦3フレットのGがあるので、補う〈必要〉はないんだと思います。押さえるポジションがこれで4箇所埋まってしまうため、5弦、6弦は押さえることができない、と言うことになるようです。

と言うわけで、前回見た(a)のトライアドを元に、M6、M7を加えたフォームを考えてみましたが、この要領で、トライアドのフォームを元にして、同じM6ならM6でも、別なポジションで奏でるようなシェイプを考えることもできますし、変化音を加えることもできます。変化音の例として、こんなのを挙げておきます。

ホールズワースは、「Gmaj(+5/-5)」と表記するのですが、オイラ自身はこういうコード・ネームを見たことがありません。一般的にこんな書き方をするんでしょうか? ともかく、シェイプを見てみましょう。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | xD | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | |

C | E | A |

2弦4フレットが変化音でD#、5弦4フレットがやはり変化音でDbとなります。飽くまでスケールのGメジャーと関連づけ、ルートのGがリーディング・ノートとなるようトップに固定されていますから、コード・ネームを示すにもルートとしてGを掲げることは譲れないんでしょうし、M3のBがあることから確かにメジャー系とは言えるんですが、Gmaj(+5/-5)という表記は、どうなんでしょう? 恐らく、素直に書くなら Gaug/Db とでもなるんでしょうか? ちなみに、オイラが使っている譜面エディタ、Allegro2007のコード解析機能で解析させたところ、Eb7(#5)/Dbと帰ってきました。D#をEbと読み替え、ルートと捉えたわけですね。

他にも面白いコードがあるので、次回続けて見ていきましょう。

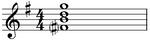

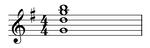

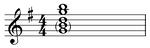

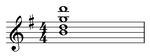

"Melody Chords for Guitar"には譜例がありませんが、参考までに示しておきます。

(a)

1弦1フレットのGと、2弦1フレットのDは、どちらも人差し指でバレで押さえるようです。

一応上の図について解説しておきます。人差し指が3フレットを押さえることから、このシェイプのポジションは3フレットとなります。また、3フレットから5フレットまでの範囲にシェイプが形成されるので、Bセクションのシェイプとなります。このため、このシェイプの場所は「3フレット・ポジション、Bセクション」となります。ホールズワースはこれを「P(3) Sec B」と書き表します。が、この場所の表記はそんなに気にすることもないかと思います。

譜例を見ると、基本形にオクターブ上のGが重ねられているのがよく分かります。

(b)

6弦3フレットのGは中指、1弦3フレットのGは薬指の指示があります。2弦0フレットのBは、このコード・シェイプでは認められています。ちな みに、このBをオクターブ下げた5弦2フレットを押さえるコード・シェイプや、4弦0フレットのDをオクターブ上げて2弦3フレットを押さえるコード・ シェイプも考えられると思うのですが、ホールズワースは紹介していません。

ともかく、「1」の指番号はありませんが、これは0フレットを人差し指で押さえる(少なくともこのシェイプで最も低音側なのはナット)とも言えるシェイプであることから、ポジションはナット・ポジションとなります。ホールズワースは略称として「N.P.」を使います。

(c)

オイラはギターを弾かないのでアレですが、オイラには小指と薬指は逆の方が楽そうな気がします。どうなんでしょう?

(d)

(e)

4弦9フレットのBにはカッコが付いていますが、これは省略可という意味なのか?? 特に説明はありません。

(f)

(e)でカッコに括られていたBからカッコが外れています。なんなんでしょうねぇ??

(g)

さて、この1弦10フレットのDを人差し指で押さえるパターンも紹介されているのですが、どうも(g)の別パターンであるかのように紹介されます。

どうしてこのコード・シェイプに名前が付いていないのかは分かりません。単なる誤植かな?? ともかく、(a)から(j)までのシェイプが紹介されるのに、11種類あるのは、この名無しのシェイプがあるからです。

(h)

6フレットにまたがるシェイプですね。かなりのワイド・ストレッチとなるのでしょうか?

(i)

4弦12フレットのDはカッコに括られており、指番号は示されていません。

(j)

こうしたコード・シェイプを紹介した上で、ホールズワースはこんなことを言います。

今回はここまで。

(a)

| 3 | G | C | D1 | G1 | |||

| B | F# | B2 | |||||

| 5 | A | D | G3 | C | E | A |

1弦1フレットのGと、2弦1フレットのDは、どちらも人差し指でバレで押さえるようです。

一応上の図について解説しておきます。人差し指が3フレットを押さえることから、このシェイプのポジションは3フレットとなります。また、3フレットから5フレットまでの範囲にシェイプが形成されるので、Bセクションのシェイプとなります。このため、このシェイプの場所は「3フレット・ポジション、Bセクション」となります。ホールズワースはこれを「P(3) Sec B」と書き表します。が、この場所の表記はそんなに気にすることもないかと思います。

譜例を見ると、基本形にオクターブ上のGが重ねられているのがよく分かります。

(b)

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G2 | C | D | G3 |

6弦3フレットのGは中指、1弦3フレットのGは薬指の指示があります。2弦0フレットのBは、このコード・シェイプでは認められています。ちな みに、このBをオクターブ下げた5弦2フレットを押さえるコード・シェイプや、4弦0フレットのDをオクターブ上げて2弦3フレットを押さえるコード・ シェイプも考えられると思うのですが、ホールズワースは紹介していません。

ともかく、「1」の指番号はありませんが、これは0フレットを人差し指で押さえる(少なくともこのシェイプで最も低音側なのはナット)とも言えるシェイプであることから、ポジションはナット・ポジションとなります。ホールズワースは略称として「N.P.」を使います。

(c)

| 5 | A | D | G1 | C | E | A | |

| C | |||||||

| 7 | B | E | A | D2 | F# | B3 | |

| C | G4 | C |

オイラはギターを弾かないのでアレですが、オイラには小指と薬指は逆の方が楽そうな気がします。どうなんでしょう?

(d)

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B1 | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | D3 | G4 |

(e)

| 7 | B | E | A | D1 | F# | B1 | |

| D | C | G2 | C | ||||

| 9 | F# | (B3) | E | ||||

| D | G4 | C | A | D |

4弦9フレットのBにはカッコが付いていますが、これは省略可という意味なのか?? 特に説明はありません。

(f)

| 7 | B | E | A | D1 | F# | B1 | |

| D | C | G2 | C | ||||

| 9 | F# | B3 | E | ||||

| D | G4 | C | A | D |

(e)でカッコに括られていたBからカッコが外れています。なんなんでしょうねぇ??

(g)

| 7 | B | E | A | D1 | F# | B | |

| D | C | G2 | C | ||||

| 9 | F# | B3 | E | ||||

| D | G | C | A | D4 |

さて、この1弦10フレットのDを人差し指で押さえるパターンも紹介されているのですが、どうも(g)の別パターンであるかのように紹介されます。

| E | D | G1 | C | A | D1 | ||

| F# | |||||||

| 12 | E | A | D2 | (G3) | B4 | E |

どうしてこのコード・シェイプに名前が付いていないのかは分かりません。単なる誤植かな?? ともかく、(a)から(j)までのシェイプが紹介されるのに、11種類あるのは、この名無しのシェイプがあるからです。

(h)

| E | D | G1 | C | A | D | ||

| F# | |||||||

| 12 | E | A | D3 | G3 | B3 | E | |

| [A] | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 15 | G | C | D | G4 |

6フレットにまたがるシェイプですね。かなりのワイド・ストレッチとなるのでしょうか?

(i)

| 12 | E | A | (D) | G1 | B | E | |

| [A] | C | ||||||

| F# | B2 | E | A | F# | |||

| 15 | G | C | D4 | G4 |

4弦12フレットのDはカッコに括られており、指番号は示されていません。

(j)

| 12 | E | A | D1 | G1 | B1 | E | |

| [A] | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 15 | G | C | D | G4 |

こうしたコード・シェイプを紹介した上で、ホールズワースはこんなことを言います。

- これらのコード・シェイプを保ったままで、ルートの位置を変えれば、どのキーでもメジャー・トライアドを取り出せる。

- まずはルート・ポジション(ルートを奏でるための弦とフレットの組み合わせ)を見つけ、そこを中心にコード・シェイプを形作ればよい。

今回はここまで。

ホールズワースは、メジャー・スケールの例としてGメジャー・スケールを取り上げます。なぜGメジャー・スケールなのか? については特に何の説明もありません。多くの楽理本では、音名に変化記号が登場せずに済むCメジャー・スケールを使うものです。対してわざわざGメジャー・スケールを使うなら何か理由がありそうなものなのですが……

ともかく、Gメジャー・スケールを見ておきます。

ホールズワースは、このGメジャー・スケールをギターの指板に図示するのですが、その際にGを1とする数字を使います。ただ、ブログで使える表の機能などの制限(単にこちらにノウハウがないだけかもしれませんが)の問題もあるので、素直に音名を示すことにします。

その上で、Gメジャー・トライアドを構成するG B Dを特に際だたせるために、Gを四角で囲み、B Dはそれぞれ丸で囲むのですが、やはり表の問題があるので、セルを色分けすることにします。他にも、前々回確認したセクションの問題などもひっくるめて、指板を図示するとこんな具合になります。

"Melody Chords for Guitar"の図でも、上の図同様15フレットより高いポジションは描かれていません。また、2弦0フレットのBの位置を色分けしていないのは、ホールズワースの元の図に従っています。なぜここが選ばれないのかについては何の説明もありませんから、端的に誤植の可能性もなくはないのですが、確信は抱けません。

ともかく、この図を使って、ホールズワースはこんなことを言います。

ともかく、Gメジャー・スケールを見ておきます。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| G | A | B | C | D | E | F# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

ホールズワースは、このGメジャー・スケールをギターの指板に図示するのですが、その際にGを1とする数字を使います。ただ、ブログで使える表の機能などの制限(単にこちらにノウハウがないだけかもしれませんが)の問題もあるので、素直に音名を示すことにします。

その上で、Gメジャー・トライアドを構成するG B Dを特に際だたせるために、Gを四角で囲み、B Dはそれぞれ丸で囲むのですが、やはり表の問題があるので、セルを色分けすることにします。他にも、前々回確認したセクションの問題などもひっくるめて、指板を図示するとこんな具合になります。

| ← | 低 | 高 | → | ||||||

| 0 | E | A | D | G | B | E | 開放弦 | ||

| A | C | ||||||||

| F# | B | E | A | F# | |||||

| 3 | G | C | D | G | |||||

| B | F# | B | |||||||

| 5 | A | D | G | C | E | A | |||

| C | |||||||||

| 7 | B | E | A | D | F# | B | |||

| D | C | G | C | ||||||

| 9 | F# | B | E | ||||||

| E | D | G | C | A | D | ||||

| F# | |||||||||

| 12 | E | A | D | G | B | E | |||

| [A] | C | ||||||||

| F# | B | E | A | F# | |||||

| 15 | G | C | D | G |

"Melody Chords for Guitar"の図でも、上の図同様15フレットより高いポジションは描かれていません。また、2弦0フレットのBの位置を色分けしていないのは、ホールズワースの元の図に従っています。なぜここが選ばれないのかについては何の説明もありませんから、端的に誤植の可能性もなくはないのですが、確信は抱けません。

ともかく、この図を使って、ホールズワースはこんなことを言います。

- この図を見ることで、(どのキーであれ)ルート・ポジション周辺の「標準」メジャー・コード・シェイプを形成できる。

- セクションAとセクションB(Gメジャーだと3フレット)の1弦と6弦にルートがあることに注意。

- 人差し指

- 中指

- 薬指

- 小指

というのも、実は記事編集中にパソコンがフリーズしてそのまま書いていた記事が失われてしまったんです。

また一から書く気にはなれないので(^_^; ここまでの段階で"Just for the Curious"との違いを示しておくことにします。

"Just for the Curious"では、むしろホールズワースがスケールから構成するコードは、コード・シンボルでは表記できないようなコードでした。対して、"Melody Chords for Guitar"は、コード・シンボルを見ての伴奏ないしコード・ソロの方法を示すと言うわけです。ですから、"Melody Chords for Guitar"で取り上げられるコードは、コード・シンボルで表記可能な一般的なコード、と言うことになります。

その上で、コード・ソロを射程に収めていることをどう捉えるべきか?

ホールズワース自身、初期の頃はメロディを埋めるためにボーカリストを呼んでいたことからして、元もとはメロディを作曲して、そのメロディに伴奏のコードを付ける、というポピュラー一般の図式を踏襲していたものと思われます。他方、彼独自のスケールへのアプローチとそこからのコード構成を通じて、メロディとコードの区別が、ホールズワースにとっては極めて曖昧なものとなっていき、次第に(本人無自覚の内に)統合されていったのではないか? ──これが、オイラがホールズワースを聞いて思いついた仮説で、"Just for the Curious"を読んで、ホールズワースの方法論がこのような統合を促したのではないか? と思えるようになりました。

ですが、このような統合を促す別な要因として、「コード・ソロ」も数えられるのではないか? という気がしてきました。

そもそもコード・ソロとはなんなのか? 語義・定義を示すサイトはちょいと見つかりませんでしたが、ジョー・パスによるコード・ソロの分析を行っているサイトは見つかりました。恐らく、メロディ・ラインとコードを同居させる、ブロック・コードでのプレイなんだろうと思います。この、ブロック・コードをギターに当てはめ、結果的に無伴奏でプレイしたものをコード・ソロと言うのかもしれません。

すると、このコード・ソロの方法を使えば、メロディとバッキング・コードを同居させることができ、メロディのためにボーカリストを呼ばなくても良くなる??

このようコード・ソロをギターで行うことも、コードとメロディの統合を促したのではないか? と言う気がします。

"Just for the Curious"では、一般的なスケールやコードから離れ、むしろホールズワースが実際にやっていることが扱われたように思います。対して、"Melody Chords for Guitar"は、逆に一般的なスケールとコードを、コード・ソロに繋がるように、ホールズワース流に処理すればどうなるか? が扱われているように思われます。そういう意味では、"Melody Chords for Guitar"は一般的なコードやスケールという制約にはまっていると言う意味で、扱っている範囲は狭いと言えそうですが、それだけに、ホールズワース的な発想を、一般的な脈絡で理解しやすく提示しているとも言えそうです。

だとすれば、先に"Melody Chords for Guitar"を読み、その後"Just for the Curious"に取り組んだ方が、ホールズワースの理解が進むかもしれませんね。

また一から書く気にはなれないので(^_^; ここまでの段階で"Just for the Curious"との違いを示しておくことにします。

"Just for the Curious"では、むしろホールズワースがスケールから構成するコードは、コード・シンボルでは表記できないようなコードでした。対して、"Melody Chords for Guitar"は、コード・シンボルを見ての伴奏ないしコード・ソロの方法を示すと言うわけです。ですから、"Melody Chords for Guitar"で取り上げられるコードは、コード・シンボルで表記可能な一般的なコード、と言うことになります。

その上で、コード・ソロを射程に収めていることをどう捉えるべきか?

ホールズワース自身、初期の頃はメロディを埋めるためにボーカリストを呼んでいたことからして、元もとはメロディを作曲して、そのメロディに伴奏のコードを付ける、というポピュラー一般の図式を踏襲していたものと思われます。他方、彼独自のスケールへのアプローチとそこからのコード構成を通じて、メロディとコードの区別が、ホールズワースにとっては極めて曖昧なものとなっていき、次第に(本人無自覚の内に)統合されていったのではないか? ──これが、オイラがホールズワースを聞いて思いついた仮説で、"Just for the Curious"を読んで、ホールズワースの方法論がこのような統合を促したのではないか? と思えるようになりました。

ですが、このような統合を促す別な要因として、「コード・ソロ」も数えられるのではないか? という気がしてきました。

そもそもコード・ソロとはなんなのか? 語義・定義を示すサイトはちょいと見つかりませんでしたが、ジョー・パスによるコード・ソロの分析を行っているサイトは見つかりました。恐らく、メロディ・ラインとコードを同居させる、ブロック・コードでのプレイなんだろうと思います。この、ブロック・コードをギターに当てはめ、結果的に無伴奏でプレイしたものをコード・ソロと言うのかもしれません。

すると、このコード・ソロの方法を使えば、メロディとバッキング・コードを同居させることができ、メロディのためにボーカリストを呼ばなくても良くなる??

このようコード・ソロをギターで行うことも、コードとメロディの統合を促したのではないか? と言う気がします。

"Just for the Curious"では、一般的なスケールやコードから離れ、むしろホールズワースが実際にやっていることが扱われたように思います。対して、"Melody Chords for Guitar"は、逆に一般的なスケールとコードを、コード・ソロに繋がるように、ホールズワース流に処理すればどうなるか? が扱われているように思われます。そういう意味では、"Melody Chords for Guitar"は一般的なコードやスケールという制約にはまっていると言う意味で、扱っている範囲は狭いと言えそうですが、それだけに、ホールズワース的な発想を、一般的な脈絡で理解しやすく提示しているとも言えそうです。

だとすれば、先に"Melody Chords for Guitar"を読み、その後"Just for the Curious"に取り組んだ方が、ホールズワースの理解が進むかもしれませんね。

正直言って、ホールズワースの英文は、少なくともオイラにはかなり読みにくいので、純粋に英文解釈のレベルで誤解していないか自分自身心配なのですが、まぁ、見ていきます。今回は、もしかするとホールズワース独自の用語ではないか? というものを見ていきます。

導音の外延としては、学者によって異なるようですが、内包については、トニックへ解決する音と一般には解釈されるようですし、外延についても、通常はピッチクラスでトニックの半音下の音と了解されるようです。ただ、濱瀬元彦は『ベースラインブック』で導音の外延をもっと広げています。

対して、ホールズワースはleading noteの内包自体を「導音」とは全く異なるものとしているようです。次のように定義しています(p.6)。

訳してみます。

済みません、先日までI.E.を「たとえば」と訳していたため、これがリーディング・ノートの定義であることに気づいていませんでした。いずれにしても、上の訳文では分かりにくいですね。かみ砕いていきましょう。

コードのトップ・ノートをリーディグ・ノートと定義しているのですが、その性質・性格について、最初にプレイされたトップ・ノートを奏でる際に使われた弦と、同じ弦で、続くリーディング・ノートも奏でられる、と言うわけです。まだヤヤコシイ言い方ですね。とにかく、リーディグ・ノートは同じ弦でプレイされる、と言うことです。あるコードから別なコードに移るとき、リーディング・ノートとなる各コードのトップ・ノートは、同じ弦でプレイされる、と言うわけです。しかも、そうしたリーディング・ノートは、同じスケールから取り出されると言います。

これって、要するにメロディのことを言っているのでは? って気がしますが、転調とかはどうなるんでしょう?

なお、この番号付けは、前回確認したように、"Melody Chord for Guitar"の読者に楽理の前提知識を要求していないことからなされているインターバルの説明に必要なことから行っています。インターバルについては一般的に使われているのと同じです。

ただ、マイナー・スケールにおけるオルタード・スケール・ノートについては次のように注意を促しています。m3, m6, m7はメロディック・マイナー・スケールの下行時のactual scale notesなのに対して、M6, M7は上行時のactual scale notesなので、マイナー・スケールにおけるオルタード・スケール・ノートは#4(=b5)、まれにm9(=m2)、この2種類しかない、と。

ここで気になるのはactual scale noteです。文脈から意味は分かりますが、一般的な楽理用語なのか、ホールズワース独自の用語なのかがはっきりしないこと。また、m9の処遇です。ここは、オイラが一般的な楽理に疎いのでピンと来ないだけなのですが、幸い"Melody Chord for Guitar"は楽理の知識を前提にしていないので、とりあえずこう言うものと受け入れておきましょう。

・トライアドに2度を加えるときは、常に複音程の「9」で表す。(→sus2を認めない??)

・同様に、4度は「11」で表す。(→sus4を認めない??)

・増6度は決して使わない。m7と外延が一致するから。

と言うわけで、次回からは指板の図も交えて見ていきます。

- leading note

導音の外延としては、学者によって異なるようですが、内包については、トニックへ解決する音と一般には解釈されるようですし、外延についても、通常はピッチクラスでトニックの半音下の音と了解されるようです。ただ、濱瀬元彦は『ベースラインブック』で導音の外延をもっと広げています。

対して、ホールズワースはleading noteの内包自体を「導音」とは全く異なるものとしているようです。次のように定義しています(p.6)。

the "leading note" of a chord - (I.E., the top note) - occurs in the scale when the latter is played from the open position to the highest convenient position, (fret), on the same string.

訳してみます。

コードの「リーディング・ノート」──(すなわちトップ・ノート)──が同じスケールで生じるのは、続く楽音が、同じ弦上のオープン・ポジションから最も高く都合の良いポジション(フレット)でプレイされる場合である。

済みません、先日までI.E.を「たとえば」と訳していたため、これがリーディング・ノートの定義であることに気づいていませんでした。いずれにしても、上の訳文では分かりにくいですね。かみ砕いていきましょう。

コードのトップ・ノートをリーディグ・ノートと定義しているのですが、その性質・性格について、最初にプレイされたトップ・ノートを奏でる際に使われた弦と、同じ弦で、続くリーディング・ノートも奏でられる、と言うわけです。まだヤヤコシイ言い方ですね。とにかく、リーディグ・ノートは同じ弦でプレイされる、と言うことです。あるコードから別なコードに移るとき、リーディング・ノートとなる各コードのトップ・ノートは、同じ弦でプレイされる、と言うわけです。しかも、そうしたリーディング・ノートは、同じスケールから取り出されると言います。

これって、要するにメロディのことを言っているのでは? って気がしますが、転調とかはどうなるんでしょう?

- ポジションとセクション

ポジション自体は一般的に使われますが、少なくともオイラは明確な定義を見たことがありません。ただ、慣習的には左手(ネックを握る手)で押さえることが出来る〈範囲〉を「ポジション」と呼んでいるような気がします。対して、ホールズワースが言う「ポジション」とは、要はフレット番号と弦とで示される座標のことのようです。たとえば、次のような言い回しが出てきます(p.9)。

つまり、ルートを何弦何フレットで押さえるのかを確認してから、そこを基準に適切な左手のフォームを整えろ、という話ですね。ですから、押さえるべき場所を「ポジション」と呼び表すようです。

なお、上での言葉遣いから、「コード・シェイプ」とは、日本のカタカナ語で言う「コード・フォーム」を指すことも分かると思います。コード・シェイプに 従って具体的に指をポジションに置くことを、「formする」と言うようです。これが英語圏でのギター関係の慣用的な言い回しなのか、ホールズワース独自 のものなのかは、オイラには判断付きかねますが、このノートではホールズワースに従って「コード・シェイプ」としておきます。

さて、ホールズワースは更に「セクション」という言葉を導入しています。これは、本文では積極的に使ってはいませんが、図には明確に示しています。

セクションはAからEの5箇所あり、それぞれ次の範囲を指します。

A: 0-3フレット

B: 3-5フレット

C: 5-8フレット

D: 8-10フレット

E: 10-12フレット

各セクションの境界は、隣り合ったセクションに共有されている点に注意してください。たとえば、3フレットはAセクションとBセクションのどちらにも属しています。

12フレットより上はA-Eのそれぞれの範囲に12足して考えます。たとえば、12-15フレットの範囲は[A]という具合に、上の「セクション」を示す文字をカッコで括って示します。

こうしてみると、セクションとは要するに、ポジションマークに挟まれた領域を指すようですね。

どのキーでもコード・シェイプを形作るには、まずルート・ポジションを見つけ、その周囲にコード・シェイプを作る。

つまり、ルートを何弦何フレットで押さえるのかを確認してから、そこを基準に適切な左手のフォームを整えろ、という話ですね。ですから、押さえるべき場所を「ポジション」と呼び表すようです。

なお、上での言葉遣いから、「コード・シェイプ」とは、日本のカタカナ語で言う「コード・フォーム」を指すことも分かると思います。コード・シェイプに 従って具体的に指をポジションに置くことを、「formする」と言うようです。これが英語圏でのギター関係の慣用的な言い回しなのか、ホールズワース独自 のものなのかは、オイラには判断付きかねますが、このノートではホールズワースに従って「コード・シェイプ」としておきます。

さて、ホールズワースは更に「セクション」という言葉を導入しています。これは、本文では積極的に使ってはいませんが、図には明確に示しています。

セクションはAからEの5箇所あり、それぞれ次の範囲を指します。

A: 0-3フレット

B: 3-5フレット

C: 5-8フレット

D: 8-10フレット

E: 10-12フレット

各セクションの境界は、隣り合ったセクションに共有されている点に注意してください。たとえば、3フレットはAセクションとBセクションのどちらにも属しています。

12フレットより上はA-Eのそれぞれの範囲に12足して考えます。たとえば、12-15フレットの範囲は[A]という具合に、上の「セクション」を示す文字をカッコで括って示します。

こうしてみると、セクションとは要するに、ポジションマークに挟まれた領域を指すようですね。

- fundamental note

なお、この番号付けは、前回確認したように、"Melody Chord for Guitar"の読者に楽理の前提知識を要求していないことからなされているインターバルの説明に必要なことから行っています。インターバルについては一般的に使われているのと同じです。

- common chord

- altered

ただ、マイナー・スケールにおけるオルタード・スケール・ノートについては次のように注意を促しています。m3, m6, m7はメロディック・マイナー・スケールの下行時のactual scale notesなのに対して、M6, M7は上行時のactual scale notesなので、マイナー・スケールにおけるオルタード・スケール・ノートは#4(=b5)、まれにm9(=m2)、この2種類しかない、と。

ここで気になるのはactual scale noteです。文脈から意味は分かりますが、一般的な楽理用語なのか、ホールズワース独自の用語なのかがはっきりしないこと。また、m9の処遇です。ここは、オイラが一般的な楽理に疎いのでピンと来ないだけなのですが、幸い"Melody Chord for Guitar"は楽理の知識を前提にしていないので、とりあえずこう言うものと受け入れておきましょう。

- コード・シンボル表記上の注意

・トライアドに2度を加えるときは、常に複音程の「9」で表す。(→sus2を認めない??)

・同様に、4度は「11」で表す。(→sus4を認めない??)

・増6度は決して使わない。m7と外延が一致するから。

と言うわけで、次回からは指板の図も交えて見ていきます。

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ