×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

と、中身に入る前に、アマチュア・ギタリストの方に注釈を。

「ギターがプレイするコードは、名前が同じでも他の楽器とは違う」と本気で思っている人が結構いたりします。ですが、コードは同じでヴォイシングが違うんですよね、実は。例えば、前回紹介したコード・シェイプは、どれも「G」です。シンプルなトライアドも、それだけ「多様なヴォイシング」があり得るし、逆に弦楽器の制約ですんなり「基本形」をプレイできない場合は「転回形」で処理することもあるし、一部のコード・ノートを重ねることもあるので、多様なヴォイシングがあるということなのであって、コード自体は同じなんですよ。

ところが、こういった基本的な説明をすっ飛ばして(あるいは説明してるものの、読者が読み飛ばして)、コード・ブックの写真や図解のコードを模倣しているだけだと、この辺が分からないようです。

ホールズワースの"Melody Chords for Guitar"は、そういう観点からすると、やはり入門者には説明不足な点はありますが、それでもコード・ブックにあるような慣習的なコード・フォームから脱却して、むしろ

と言うこともできます。コード・ブックをリファレンス的に使うだけで、紹介されている押さえ方がどうして問題のコードの押さえ方と言えるのかについてまともに考えたことがない、と言う方には、是非"Melody Chords for Guitar"を読んで頂きたいです。

って、オイラはベース弾きなんだけどね(^_^;

で、今回はトライアドに色んな音を加えていくんですが、例として、前回同様Gメジャー・トライアドを使います。そして、セクションで言うとAとBの範囲、つまり5フレットまでの範囲を取り上げます。

まず、ホールズワースはGメジャー・トライアドをGメジャー・スケールから取り出している、という前提で考えていますので、スケール・ノートとコード・ノートの関わりを確認しておきます。

続いて、このGメジャー・スケールに現れうるオルタード・スケール・ノートを確認しておきます。ホールズワースが一覧にしています(p.8)。

なお、「+10(C#)」は、明らかに「+11(C#)」の誤植ですが、誤植であることを踏まえつつ、そのまま引用しておきます。

「+」や「-」といった記号の使い方が分かりづらいので、上に示した音程の表で確認し直しておきます。

actual scale noteのAはGから見たM2で、これが変化すると、m2のAb、aug2(=m3)のA#となります。これらはテンションで捉えると、それぞれb9, #9に当たります。同様にactual scale noteでP4のCは、変化して#4のC#となり、テンションで捉えれば#11です。P5のDは変化すると#5のD#、b5のDbとなります。M6のEはaug6のE#となりますが、エンハーモニックのFとは書いていないのは、actual scale noteとの関係を分かりやすくするためなのかなぁ??

なお、音名に付ける変化記号ですが、スケール・ノートをどのように変化させたのか? が分かるように変化記号を示すようです。調号に合わせて変化記号を統一する、という考え方ではないようですね。ですから、外延で言えば同じ音高でも、C#と書けば#4、Dbと書けばb5と言う具合で、どの音から変化してそうなったのか? が示されることになるのかもしれません。五線譜に書くときもそうするのかな?

ともかく、以上のactual/alteredを踏まえて、色んな音をトライアドに加えていくことになります。

しかし、actual noteか……「スケール固有音」なんて楽理用語、なかったかなぁ?? actualと言う単語を「固有の」なんて意味では使いませんが、ずっと横文字なのも不便なので、以下「固有音」としておきます。

さて、今回は例としてセクションA、Bの範囲を例にして考えます。ここで、ホールズワースがコード・シェイプを考えていく上で重要な考え方が登場します。「リーディング・ノート」です(これ、「導音」ではありません)。要はコードのトップ・ノートなのですが、単にコード・ノートの中で一番高い音、というだけではなく、その音でメロディを担う、と言うことになるようです。この発想が、後に「コード・ソロ」をプレイするためのコード・シェイプ作りに当てはめられていくことになるようです。今回は、このリーディング・ノートがルートのGで、1弦3フレットに固定されているものと考えてみます。よって、この1弦3フレットのGが 「リーディング・ノート」 、すなわち 「メロディ」 で、メロディが以下Gメジャー・スケール上に展開する際に、この箇所(メロディとしてGを奏でる箇所)で可能な「伴奏」としてのコードを色々考えてみる、と言うことになるわけです。

まずは、問題の範囲の指板の図を。

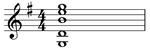

では、Gから見たM6を加えて、G6(ホールズワースは「Gmaj6」と表記)を作ることを考えてみます。ホールズワースはこんなことを言います(p.10)。

2弦3フレットの5thのDを、M6のE(2弦5フレット)に置き換えると、当然同じ弦のDをプレイできなくなりますね。そこで、このDを5弦5フレットで補ってみます。ホールズワースは、更にルートのGを6弦3フレットで重ねる事で、次のようなシェイプを例に挙げます。

まず、2弦3フレットのDは6thのEに置き換えられてプレイできないことから、ホールズワースが描く図では「×」が記されているのですが、このブログでは、それを「xD」と表記しました。また、4弦5フレットのGについては解説がないのですが(今回は指番号も記されていません)、恐らく6弦3フレットで置き換えたものと思われます。3フレットをバレで押さえ、人差し指が埋まります。残る指が3本となり、それらでD B Eを押さえることになるのだと思います。

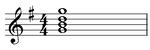

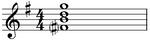

では、M7のF#をトライアドに加えてみます。上では6thの加え方を述べたわけですが、同じように考えます。こんなシェイプが示されています。

4弦4フレットでF#を追加するため、同じ弦で奏でられるルートのG(4弦5フレット)は置き換えられます。もっとも、リーディング・ノートとして1弦3フレットのGがあるので、補う〈必要〉はないんだと思います。押さえるポジションがこれで4箇所埋まってしまうため、5弦、6弦は押さえることができない、と言うことになるようです。

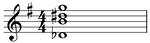

と言うわけで、前回見た(a)のトライアドを元に、M6、M7を加えたフォームを考えてみましたが、この要領で、トライアドのフォームを元にして、同じM6ならM6でも、別なポジションで奏でるようなシェイプを考えることもできますし、変化音を加えることもできます。変化音の例として、こんなのを挙げておきます。

ホールズワースは、「Gmaj(+5/-5)」と表記するのですが、オイラ自身はこういうコード・ネームを見たことがありません。一般的にこんな書き方をするんでしょうか? ともかく、シェイプを見てみましょう。

2弦4フレットが変化音でD#、5弦4フレットがやはり変化音でDbとなります。飽くまでスケールのGメジャーと関連づけ、ルートのGがリーディング・ノートとなるようトップに固定されていますから、コード・ネームを示すにもルートとしてGを掲げることは譲れないんでしょうし、M3のBがあることから確かにメジャー系とは言えるんですが、Gmaj(+5/-5)という表記は、どうなんでしょう? 恐らく、素直に書くなら Gaug/Db とでもなるんでしょうか? ちなみに、オイラが使っている譜面エディタ、Allegro2007のコード解析機能で解析させたところ、Eb7(#5)/Dbと帰ってきました。D#をEbと読み替え、ルートと捉えたわけですね。

他にも面白いコードがあるので、次回続けて見ていきましょう。

「ギターがプレイするコードは、名前が同じでも他の楽器とは違う」と本気で思っている人が結構いたりします。ですが、コードは同じでヴォイシングが違うんですよね、実は。例えば、前回紹介したコード・シェイプは、どれも「G」です。シンプルなトライアドも、それだけ「多様なヴォイシング」があり得るし、逆に弦楽器の制約ですんなり「基本形」をプレイできない場合は「転回形」で処理することもあるし、一部のコード・ノートを重ねることもあるので、多様なヴォイシングがあるということなのであって、コード自体は同じなんですよ。

ところが、こういった基本的な説明をすっ飛ばして(あるいは説明してるものの、読者が読み飛ばして)、コード・ブックの写真や図解のコードを模倣しているだけだと、この辺が分からないようです。

ホールズワースの"Melody Chords for Guitar"は、そういう観点からすると、やはり入門者には説明不足な点はありますが、それでもコード・ブックにあるような慣習的なコード・フォームから脱却して、むしろ

コード・ネームを見たら自分なりのヴォイシングを見いだす方法を解説している

と言うこともできます。コード・ブックをリファレンス的に使うだけで、紹介されている押さえ方がどうして問題のコードの押さえ方と言えるのかについてまともに考えたことがない、と言う方には、是非"Melody Chords for Guitar"を読んで頂きたいです。

って、オイラはベース弾きなんだけどね(^_^;

で、今回はトライアドに色んな音を加えていくんですが、例として、前回同様Gメジャー・トライアドを使います。そして、セクションで言うとAとBの範囲、つまり5フレットまでの範囲を取り上げます。

まず、ホールズワースはGメジャー・トライアドをGメジャー・スケールから取り出している、という前提で考えていますので、スケール・ノートとコード・ノートの関わりを確認しておきます。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| G | A | B | C | D | E | F# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

続いて、このGメジャー・スケールに現れうるオルタード・スケール・ノートを確認しておきます。ホールズワースが一覧にしています(p.8)。

| -2 (Ab) | : | +2 (A#) | : | +4 (C#) |

| +5 (D#) | : | -5 (Db) | : | +6 (E#) |

| -9 (Ab) | : | +9 (A#) | : | +10 (C#) |

なお、「+10(C#)」は、明らかに「+11(C#)」の誤植ですが、誤植であることを踏まえつつ、そのまま引用しておきます。

「+」や「-」といった記号の使い方が分かりづらいので、上に示した音程の表で確認し直しておきます。

actual scale noteのAはGから見たM2で、これが変化すると、m2のAb、aug2(=m3)のA#となります。これらはテンションで捉えると、それぞれb9, #9に当たります。同様にactual scale noteでP4のCは、変化して#4のC#となり、テンションで捉えれば#11です。P5のDは変化すると#5のD#、b5のDbとなります。M6のEはaug6のE#となりますが、エンハーモニックのFとは書いていないのは、actual scale noteとの関係を分かりやすくするためなのかなぁ??

なお、音名に付ける変化記号ですが、スケール・ノートをどのように変化させたのか? が分かるように変化記号を示すようです。調号に合わせて変化記号を統一する、という考え方ではないようですね。ですから、外延で言えば同じ音高でも、C#と書けば#4、Dbと書けばb5と言う具合で、どの音から変化してそうなったのか? が示されることになるのかもしれません。五線譜に書くときもそうするのかな?

ともかく、以上のactual/alteredを踏まえて、色んな音をトライアドに加えていくことになります。

しかし、actual noteか……「スケール固有音」なんて楽理用語、なかったかなぁ?? actualと言う単語を「固有の」なんて意味では使いませんが、ずっと横文字なのも不便なので、以下「固有音」としておきます。

さて、今回は例としてセクションA、Bの範囲を例にして考えます。ここで、ホールズワースがコード・シェイプを考えていく上で重要な考え方が登場します。「リーディング・ノート」です(これ、「導音」ではありません)。要はコードのトップ・ノートなのですが、単にコード・ノートの中で一番高い音、というだけではなく、その音でメロディを担う、と言うことになるようです。この発想が、後に「コード・ソロ」をプレイするためのコード・シェイプ作りに当てはめられていくことになるようです。今回は、このリーディング・ノートがルートのGで、1弦3フレットに固定されているものと考えてみます。よって、この1弦3フレットのGが 「リーディング・ノート」 、すなわち 「メロディ」 で、メロディが以下Gメジャー・スケール上に展開する際に、この箇所(メロディとしてGを奏でる箇所)で可能な「伴奏」としてのコードを色々考えてみる、と言うことになるわけです。

まずは、問題の範囲の指板の図を。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | G | C | E | A |

では、Gから見たM6を加えて、G6(ホールズワースは「Gmaj6」と表記)を作ることを考えてみます。ホールズワースはこんなことを言います(p.10)。

- 6thを加える場合、同一弦上にある5thを6thで置き換えることになるだろう。

- 置き換えで失われた5thを、別なポジションの5thで補うことになるだろう。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | G | C | E | A |

2弦3フレットの5thのDを、M6のE(2弦5フレット)に置き換えると、当然同じ弦のDをプレイできなくなりますね。そこで、このDを5弦5フレットで補ってみます。ホールズワースは、更にルートのGを6弦3フレットで重ねる事で、次のようなシェイプを例に挙げます。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | xD |

G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | C | E | A |

まず、2弦3フレットのDは6thのEに置き換えられてプレイできないことから、ホールズワースが描く図では「×」が記されているのですが、このブログでは、それを「xD」と表記しました。また、4弦5フレットのGについては解説がないのですが(今回は指番号も記されていません)、恐らく6弦3フレットで置き換えたものと思われます。3フレットをバレで押さえ、人差し指が埋まります。残る指が3本となり、それらでD B Eを押さえることになるのだと思います。

では、M7のF#をトライアドに加えてみます。上では6thの加え方を述べたわけですが、同じように考えます。こんなシェイプが示されています。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | xG | C | D | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | xD | C | E | A |

4弦4フレットでF#を追加するため、同じ弦で奏でられるルートのG(4弦5フレット)は置き換えられます。もっとも、リーディング・ノートとして1弦3フレットのGがあるので、補う〈必要〉はないんだと思います。押さえるポジションがこれで4箇所埋まってしまうため、5弦、6弦は押さえることができない、と言うことになるようです。

と言うわけで、前回見た(a)のトライアドを元に、M6、M7を加えたフォームを考えてみましたが、この要領で、トライアドのフォームを元にして、同じM6ならM6でも、別なポジションで奏でるようなシェイプを考えることもできますし、変化音を加えることもできます。変化音の例として、こんなのを挙げておきます。

ホールズワースは、「Gmaj(+5/-5)」と表記するのですが、オイラ自身はこういうコード・ネームを見たことがありません。一般的にこんな書き方をするんでしょうか? ともかく、シェイプを見てみましょう。

| 0 | E | A | D | G | B | E | |

| A | C | ||||||

| F# | B | E | A | F# | |||

| 3 | G | C | xD | G | |||

| B | F# | B | |||||

| 5 | A | D | |

C | E | A |

2弦4フレットが変化音でD#、5弦4フレットがやはり変化音でDbとなります。飽くまでスケールのGメジャーと関連づけ、ルートのGがリーディング・ノートとなるようトップに固定されていますから、コード・ネームを示すにもルートとしてGを掲げることは譲れないんでしょうし、M3のBがあることから確かにメジャー系とは言えるんですが、Gmaj(+5/-5)という表記は、どうなんでしょう? 恐らく、素直に書くなら Gaug/Db とでもなるんでしょうか? ちなみに、オイラが使っている譜面エディタ、Allegro2007のコード解析機能で解析させたところ、Eb7(#5)/Dbと帰ってきました。D#をEbと読み替え、ルートと捉えたわけですね。

他にも面白いコードがあるので、次回続けて見ていきましょう。

PR

COMMENT

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ