×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

しばらくご無沙汰してました。

自宅のデスクトップにインストールしてあるUbuntu Linux9.04のブラウザをFirefox3.5にしたところ、ブラウザの動作がおかしくなった挙げ句、元の状態にも戻せないため、四苦八苦してました(^◇^;)

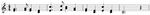

ともかく、ここの更新が滞った直接的な原因は、同じコードを同じヴォイシングで繋ぐとき、平行5度の禁則はどの程度有効なのか? という問題です。前回整理しましたが、練習問題の模範解答がこうなっているコード進行があります。

この、6-7小節がⅤ→Ⅴという同じコードの「連結」になっていて、へ音部はオクターブずれているものの、ト音部では6小節目で完全5度を形成するG-Dがそのままの音高で7小節目にも登場しているため、禁則となっている平行5度に該当するはずのものです。ところが、これが「模範解答」となっていることから、なぜここでは容認されているのか? を問題としている訳です。

この、6-7小節がⅤ→Ⅴという同じコードの「連結」になっていて、へ音部はオクターブずれているものの、ト音部では6小節目で完全5度を形成するG-Dがそのままの音高で7小節目にも登場しているため、禁則となっている平行5度に該当するはずのものです。ところが、これが「模範解答」となっていることから、なぜここでは容認されているのか? を問題としている訳です。

結論から言って、オイラなりにさんざん考えましたが、説明のしようがありません。ちなみに。オイラ自身は平行5度を回避する意味もあって、次のような連結がよいのではないか? と思っています。

最後の2小節は他にも色々いじりようがあるでしょうから、オイラが出した「回答」がベストだという気はさらさらありません。

最後の2小節は他にも色々いじりようがあるでしょうから、オイラが出した「回答」がベストだという気はさらさらありません。

で、上でも述べたように、平行5度が登場する模範解答がどうして容認可能なのかについては、依然オイラには説明できないのですが、こじつけめいた話と留保した上で、2点述べておきたいと思います。

一つは、「タイで繋ぐ」ことです。『和声学入門』で示された連結の規則の中に、(ポピュラー系の語彙で言い換えると)コモン・ノートは同じ音高で連結する、と言うものがあります。特に『和声学入門』には説明がないものの、譜例では、同じ音高で繋がれたコモン・ノートには、タイが付いていました。おいらはこのタイを、単にコモン・ノートを見やすくするために漬けられたものとしか見なしていなかったのですが、もしかすると、和声学の規則として、同一音高で繋いだ・コモン・ノートにはタイを付けて一音として奏でる、なんてことが、件の規則(コモン・ノートを同じ音高で繋ぐ)には含まれているのかもしれません。

すると、同じコードを繋ぐ場合、コード・ノート全てがコモン・ノートとなるため、全ての音をタイで繋ぐこととなり、模範解答のようになるだけではなく、繋げられた各コート・ノートを一音として奏でることになります。ホント、うろんなのですが、このため、実はこれらは二つのコードが繋げられたのではなく、最初から一つのコードだったので、連結の問題ではそもそもなかった、と言える可能性がある訳です。

もう一つは、今回の練習問題には、メロディが無く、コードとベース・ラインが示されているのみだという点です。メロディが16部音符でアンティシペートしていれば、コードの切り替わりは、ベース、ドラムによるリズムの区切りと揃えて16部音符アンティシペートさせることがあります。もちろん、テクノ系などループするパターンはスクウェアなまま、なんてこともありますけどね。ともかく、コードやリズムの譜割りをどうするか? は、基本的にはメロディが無ければ考えようがない訳です。

ところが、現在取り組んでいる練習問題は、それこそ練習問題に過ぎず、とりあえずはベース・ラインに合わせたコード・ヴォイシングを考え、それを踏まえての連結のみを扱っており、そもそも譜例には合わせるべきメロディが記されていないんですよね。そういう意味では、ベースのみオクターブ変えて同じコードを繋がせようとするこの練習問題自体が不適切なのであって、平行5度の禁則自体の有効性はそのまま、と見なすのが妥当ではないか? という気がしないでもありません。

いずれの解釈が正しいにせよ、他の解釈があるにせよ、ここに拘泥していても仕方がないので、とりあえず先に進んでみることにします。

ここが気になっていたところに加えて、ちょいと仕事が忙しかったり、冒頭で述べたパソコンのトラブルもあって更新が滞っていましたが、近々再会します。

とりあえず、これまでの感想を。

オイラはギターやキーボードが出来ないので、コード・ヴォイシングを考えたのは、自分なりに譜面エディタを使って作編曲するようになってからです。他方ポピュラーのコード理論では、ケーデンスの説明のような機能和声に基づいたコードの「選択」と「連結」は問題にするようですが、ヴォイシングはむしろ「アレンジ」の話として処理されるように思われます。他方、アレンジといっても、確実にハモらせるためでもなければ、ヴォイシングは自由ですからね。ソリストに合わせて合いの手的なバッキングをする場合も、もしかするギターやキーボードの教則本には常套句的なお勧めヴォイシングが紹介されているのかもしれませんが、基本的にはコードの各ノートを声部と捉えた上での声部連結という観点からは考えないと思います。

そういう意味では、それこそ『和声学入門』に出てきたこんな例もある訳ですが

恐らく歴史的には、単旋律の音楽しかなかったのが、ハモるような対旋律を重ねていった結果、メロディとは別な、伴奏としてのコードが成立し、そのコードの連結の仕方として、ある程度メロディから独立した形で繋ぐ方法として機能和声が登場したのかもしれない、という見通しは、立ってきました。メロディとハモらせることがコードのヴォイシングにもつながるなら、対位法と関わってきそうですね。

恐らく歴史的には、単旋律の音楽しかなかったのが、ハモるような対旋律を重ねていった結果、メロディとは別な、伴奏としてのコードが成立し、そのコードの連結の仕方として、ある程度メロディから独立した形で繋ぐ方法として機能和声が登場したのかもしれない、という見通しは、立ってきました。メロディとハモらせることがコードのヴォイシングにもつながるなら、対位法と関わってきそうですね。

とりあえず、『和声学入門』を一通りやり終えれば、『和声の歴史』に戻ったとき、ずっと話が分かりやすくなっているような気がします。

自宅のデスクトップにインストールしてあるUbuntu Linux9.04のブラウザをFirefox3.5にしたところ、ブラウザの動作がおかしくなった挙げ句、元の状態にも戻せないため、四苦八苦してました(^◇^;)

ともかく、ここの更新が滞った直接的な原因は、同じコードを同じヴォイシングで繋ぐとき、平行5度の禁則はどの程度有効なのか? という問題です。前回整理しましたが、練習問題の模範解答がこうなっているコード進行があります。

結論から言って、オイラなりにさんざん考えましたが、説明のしようがありません。ちなみに。オイラ自身は平行5度を回避する意味もあって、次のような連結がよいのではないか? と思っています。

で、上でも述べたように、平行5度が登場する模範解答がどうして容認可能なのかについては、依然オイラには説明できないのですが、こじつけめいた話と留保した上で、2点述べておきたいと思います。

一つは、「タイで繋ぐ」ことです。『和声学入門』で示された連結の規則の中に、(ポピュラー系の語彙で言い換えると)コモン・ノートは同じ音高で連結する、と言うものがあります。特に『和声学入門』には説明がないものの、譜例では、同じ音高で繋がれたコモン・ノートには、タイが付いていました。おいらはこのタイを、単にコモン・ノートを見やすくするために漬けられたものとしか見なしていなかったのですが、もしかすると、和声学の規則として、同一音高で繋いだ・コモン・ノートにはタイを付けて一音として奏でる、なんてことが、件の規則(コモン・ノートを同じ音高で繋ぐ)には含まれているのかもしれません。

すると、同じコードを繋ぐ場合、コード・ノート全てがコモン・ノートとなるため、全ての音をタイで繋ぐこととなり、模範解答のようになるだけではなく、繋げられた各コート・ノートを一音として奏でることになります。ホント、うろんなのですが、このため、実はこれらは二つのコードが繋げられたのではなく、最初から一つのコードだったので、連結の問題ではそもそもなかった、と言える可能性がある訳です。

もう一つは、今回の練習問題には、メロディが無く、コードとベース・ラインが示されているのみだという点です。メロディが16部音符でアンティシペートしていれば、コードの切り替わりは、ベース、ドラムによるリズムの区切りと揃えて16部音符アンティシペートさせることがあります。もちろん、テクノ系などループするパターンはスクウェアなまま、なんてこともありますけどね。ともかく、コードやリズムの譜割りをどうするか? は、基本的にはメロディが無ければ考えようがない訳です。

ところが、現在取り組んでいる練習問題は、それこそ練習問題に過ぎず、とりあえずはベース・ラインに合わせたコード・ヴォイシングを考え、それを踏まえての連結のみを扱っており、そもそも譜例には合わせるべきメロディが記されていないんですよね。そういう意味では、ベースのみオクターブ変えて同じコードを繋がせようとするこの練習問題自体が不適切なのであって、平行5度の禁則自体の有効性はそのまま、と見なすのが妥当ではないか? という気がしないでもありません。

いずれの解釈が正しいにせよ、他の解釈があるにせよ、ここに拘泥していても仕方がないので、とりあえず先に進んでみることにします。

ここが気になっていたところに加えて、ちょいと仕事が忙しかったり、冒頭で述べたパソコンのトラブルもあって更新が滞っていましたが、近々再会します。

とりあえず、これまでの感想を。

オイラはギターやキーボードが出来ないので、コード・ヴォイシングを考えたのは、自分なりに譜面エディタを使って作編曲するようになってからです。他方ポピュラーのコード理論では、ケーデンスの説明のような機能和声に基づいたコードの「選択」と「連結」は問題にするようですが、ヴォイシングはむしろ「アレンジ」の話として処理されるように思われます。他方、アレンジといっても、確実にハモらせるためでもなければ、ヴォイシングは自由ですからね。ソリストに合わせて合いの手的なバッキングをする場合も、もしかするギターやキーボードの教則本には常套句的なお勧めヴォイシングが紹介されているのかもしれませんが、基本的にはコードの各ノートを声部と捉えた上での声部連結という観点からは考えないと思います。

そういう意味では、それこそ『和声学入門』に出てきたこんな例もある訳ですが

とりあえず、『和声学入門』を一通りやり終えれば、『和声の歴史』に戻ったとき、ずっと話が分かりやすくなっているような気がします。

PR

COMMENT

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ