×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

全国から注目されているサイトが大集合!音楽人気急上昇ランキング

趣味でベースは弾くものの、ギターは弾けないし、楽理にも疎いオイラが、ホールズワース的な発想を少しでも理解したくて始めた「Just for the Curious ノート」シリーズ。元ネタのDVDと本はこちらっ

今回は、Scale#4: A minor (maj7, #4)を取り上げます。

趣味でベースは弾くものの、ギターは弾けないし、楽理にも疎いオイラが、ホールズワース的な発想を少しでも理解したくて始めた「Just for the Curious ノート」シリーズ。元ネタのDVDと本はこちらっ

今回は、Scale#4: A minor (maj7, #4)を取り上げます。

Scale#4: A minor (maj7, #4)

これまでの流儀でスケール・ノートを特定しましょう。

A minorですから、Amトライアドがまずある。4thが#4で7thがM7。残りは一般的な音程(要はメジャー・スケール)を補うので、M2, P5, M6でしょう。

スタングはこれについて、「Eハーモニック・メジャーとも呼ばれる」と書いてるんですけど(p.10)、理由として、スタングは

としてます。直訳すると「CからD#までが短3度だから」となりそうです。これが、どうして理由になるのか?

そこで、別な角度から考えてみます。その昔読んだ東川清一の本に関する記憶をたどると、ハーモニック・マイナーが、m7を導音にすることでメジャー化させたものなのに対して、ハーモニック・メジャーは、解決のためにM7は残しつつ、M6をm6とすることで、マイナー化したものだ、と説明していたと思います。確かこの本だったと思います。

ともかく、これに従って、Eハーモニック・メジャーを作ってみましょう。

ああ、なるほど、確かに外延は一致しますね! しかし、スタングが言うCとD#のインターバルがm3であることって、ハーモニック・メジャーの定義に関わる特徴なのでしょうか?? この辺り、一般の楽典に強い方、是非解説して頂ければと思います。

ともかく、ホールズワースのシンボルで言うA minor (major7, #4)がEハーモニック・メジャーと外延が一致するので、記譜する上ではEメジャーの調号を使ってCを臨時記号のナチュラルを付けて表記することになりそうですね。

ちなみに、DVDでホールズワースがこのスケールにシンボルを与えるに当たって、「最も近いマイナーに関連づける」と言っています。今こうして見ると、このスケールに含まれるA B Cは、AをP1とするとBがM2、Cがm3となるため、階名で言うとAをラとする「ラシド」のインターバルです。

もちろん、だったらScale#1はそれこそAマイナーなんですが、恐らくメジャー・スケールは別格なんでしょうね。インターバルを計る際は、メジャー・スケールを【物差し】として使うのが慣習ですし、ホールズワースもそうしています。ですから、この【物差し】と比較して、3rdが合致していればメジャー、半音下がっていればマイナーですし、他の注釈として付けられているインターバルも、【物差し】と照らしてどうなっているか? という観点から付けられているのでしょうね。maj7を明示するのは、慣習で単に「7」とすると、m7になってしまうからでしょう。

さて、これまでのところ、スケールの「シンボル」とは、コード・フォームやコード・ノートに関わるって事だったんですが、#4ってのは3度堆積に反するので、今回のシンボルが「コード」だとは考えづらいんですよね。

実は、前回触れませんでしたが、Scale#3の箇所でスタングはこう述べていたんですよね(p.9)。

スケール・ノートの音程関係から名付けているって言ったって、1回目で紹介したスタングの話と矛盾しますね。

ともかく、こうなると、個々のスケールによって、その特徴を伝えるのに、コードがよさげならコードを使うし(Scale#1)、音程関係を示した方がよさげならそうする、という感じなんですかね? 「シンボル」に使われるコード・ネームが、「このコード・ネームの箇所で使えるコード・スケール」を含意している、ということにはならないのか?

では、改めて、このスケールから取り出されるコードを確認します。モード的に考えれば当然7種取り出せるはずですが、スタングは3種しか示しません。

今回は、示されているコード・ネームと譜例が一致していないので、丁寧に見ていきます。

示されているコードは以下の3種です。

Am9(#7)

Emaj9(#11,6,9)

B7(b9,13)

対して、譜例は以下を示しています。

Am9(#7) 一致

B7(b9,13) 一致

Emaj9 extensionが記されていない

本文でコードを示す順序と、譜例の順序が一致していない、という問題もあります。何か特別な意図があるのか? ともかく、一致していないものをじっくり確認するためにも、譜例の順序で見ていきます。

Am9(#7)

コード・ノートを確認します。

#7すなわちM7は、カッコに入ったextensionですね。

#7すなわちM7は、カッコに入ったextensionですね。

一般的には、むしろAmM7(9)とでも書きそうなので、M7のG#はコード・ノート、9のBはテンション・ノートとして処理されそうなものです。

ところが、スタングは「可能なextensionはカッコに示す」という表記法を採用しているので、むしろこれは基本的にはAm9であって、そこで含意されるm7が#7、すなわちM7に変化している、という書き方をしていることになります。

ですが、上の表を見て頂いて分かるように、extensionを除いた基本的なコードとしてAm9を考える場合、これに含意されるm7は、スケール・ノートに含まれていないんですよね。

カッコに記された音を、ホントにextensionと捉えて良いのかどうか?? またまた分からなくなってきましたが、ホールズワースの方法論で考えた場合、コード・ネームを与えることに意味があるのかどうかも、実は疑問なんですよね。これについては次回にでも述べます。

ともかく、ルートをAとしたコードは、Aminor(major7, #4)を一般的な楽理で捉えれば、トニック・コードと言えそうです。もちろん、ホールズワースはスケールに始まりも終わりも認めないので、そもそもスケールを機能和声的には捉えないはずですけど。

B7(b9,13)

すると、このルートがBのコードは、サブドミナントってことになりそうですが、コード・クォリティはむしろドミナント。ともかくコード・ノートを確認しましょう。

11とし得るEが盛り込まれていないのはM3のD#のアボイドになるからなのかどうか。これまで見た限りでは、アボイドとされそうな音が盛り込まれていたものが多いですからね。

11とし得るEが盛り込まれていないのはM3のD#のアボイドになるからなのかどうか。これまで見た限りでは、アボイドとされそうな音が盛り込まれていたものが多いですからね。

ただ、このコードに関してはextensionと基本的なコードとの分け方で迷うところはありませんね。

extensionを省略しても、extensionのうち一方だけを追加しても、スケール・ノートから外れることがないので、分かりやすいと思います。

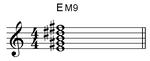

Emaj9(#11,6,9)

さて、いよいよこのコード・ネームと譜例とが一致しない事例です。

Aをトニックとしたマイナー系スケールで考えた場合、Eはドミナントとなるわけですが、コード・クォリティはドミナントじゃない。機能和声が当てはまらないスケールってあるんでしょうか?? 楽理に詳しい方、読んでいらっしゃれば是非解説をお願いします。

ともかく、ホールズワースは機能和声を無視しているので(スケールに始まりも終わりもないと考える以上、そういった音をトニックと捉え、それをルートとしたトニック・コードを初めとする機能和声も考えないんだろうから)、まぁ、いっか。他方で、このスケールから取り出されるコードのルートとして選ばれている音が何に基づいているのか? 気にはなりますね。

まずは、コード・ネーム通りに考えてコード・ノートを確認します。

extensionの内、#11と6に相当するスケール・ノートがありません。となると、譜例が正しくて 、コード・ネームは誤植ですね。考えてみれば、基本的なコードに9が記されているのに、extensionにも9があるのは変な話ですし。

ただ、基本的なコードがEM9で良ければ、9を略したEM7はどういう位置づけに なるのか?? つまり、EM7(9)という書き方で、9をextensionに位置づけることもできたはずなのに、基本的なコードとして処理しているのは、何か意図があってのことなのか?

ちょっと、判断に苦しみます。

このScale#4については、移調して実際にコードを取り出し、ホールズワースが作曲にどう使ったのかが例示されているのですが、上のような楽典や楽理に関わる譜例と違って、具体的な曲からの譜例となると、著作権に触れないでしょうか? 他方で、この曲を使った譜例に触れないと、コード・ネームを使って、これまで愚直にextensionの範囲はどうなっているとか考えてきたことの「アホらしさ」を解明できないという側面もあるんですよね。

そこで、譜例は、こちらで書き方を変えた上で、どの曲のものなのかには言及しないという、姑息ではありますが、そういった対処を差せて頂こうと思います。詳しくは、次回。

これまでの流儀でスケール・ノートを特定しましょう。

A minorですから、Amトライアドがまずある。4thが#4で7thがM7。残りは一般的な音程(要はメジャー・スケール)を補うので、M2, P5, M6でしょう。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| A | B | C | D# | E | F# | G# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

スタングはこれについて、「Eハーモニック・メジャーとも呼ばれる」と書いてるんですけど(p.10)、理由として、スタングは

because of the m3rd from C to D#

としてます。直訳すると「CからD#までが短3度だから」となりそうです。これが、どうして理由になるのか?

そこで、別な角度から考えてみます。その昔読んだ東川清一の本に関する記憶をたどると、ハーモニック・マイナーが、m7を導音にすることでメジャー化させたものなのに対して、ハーモニック・メジャーは、解決のためにM7は残しつつ、M6をm6とすることで、マイナー化したものだ、と説明していたと思います。確かこの本だったと思います。

ともかく、これに従って、Eハーモニック・メジャーを作ってみましょう。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| E | F# | G# | A | B | C | D# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

ああ、なるほど、確かに外延は一致しますね! しかし、スタングが言うCとD#のインターバルがm3であることって、ハーモニック・メジャーの定義に関わる特徴なのでしょうか?? この辺り、一般の楽典に強い方、是非解説して頂ければと思います。

ともかく、ホールズワースのシンボルで言うA minor (major7, #4)がEハーモニック・メジャーと外延が一致するので、記譜する上ではEメジャーの調号を使ってCを臨時記号のナチュラルを付けて表記することになりそうですね。

ちなみに、DVDでホールズワースがこのスケールにシンボルを与えるに当たって、「最も近いマイナーに関連づける」と言っています。今こうして見ると、このスケールに含まれるA B Cは、AをP1とするとBがM2、Cがm3となるため、階名で言うとAをラとする「ラシド」のインターバルです。

もちろん、だったらScale#1はそれこそAマイナーなんですが、恐らくメジャー・スケールは別格なんでしょうね。インターバルを計る際は、メジャー・スケールを【物差し】として使うのが慣習ですし、ホールズワースもそうしています。ですから、この【物差し】と比較して、3rdが合致していればメジャー、半音下がっていればマイナーですし、他の注釈として付けられているインターバルも、【物差し】と照らしてどうなっているか? という観点から付けられているのでしょうね。maj7を明示するのは、慣習で単に「7」とすると、m7になってしまうからでしょう。

さて、これまでのところ、スケールの「シンボル」とは、コード・フォームやコード・ノートに関わるって事だったんですが、#4ってのは3度堆積に反するので、今回のシンボルが「コード」だとは考えづらいんですよね。

実は、前回触れませんでしたが、Scale#3の箇所でスタングはこう述べていたんですよね(p.9)。

You can see at this point that Allan names scales by their interval relationship.

スケール・ノートの音程関係から名付けているって言ったって、1回目で紹介したスタングの話と矛盾しますね。

ともかく、こうなると、個々のスケールによって、その特徴を伝えるのに、コードがよさげならコードを使うし(Scale#1)、音程関係を示した方がよさげならそうする、という感じなんですかね? 「シンボル」に使われるコード・ネームが、「このコード・ネームの箇所で使えるコード・スケール」を含意している、ということにはならないのか?

では、改めて、このスケールから取り出されるコードを確認します。モード的に考えれば当然7種取り出せるはずですが、スタングは3種しか示しません。

今回は、示されているコード・ネームと譜例が一致していないので、丁寧に見ていきます。

示されているコードは以下の3種です。

Am9(#7)

Emaj9(#11,6,9)

B7(b9,13)

対して、譜例は以下を示しています。

Am9(#7) 一致

B7(b9,13) 一致

Emaj9 extensionが記されていない

本文でコードを示す順序と、譜例の順序が一致していない、という問題もあります。何か特別な意図があるのか? ともかく、一致していないものをじっくり確認するためにも、譜例の順序で見ていきます。

Am9(#7)

コード・ノートを確認します。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| A | B | C | D# | E | F# | G# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

一般的には、むしろAmM7(9)とでも書きそうなので、M7のG#はコード・ノート、9のBはテンション・ノートとして処理されそうなものです。

ところが、スタングは「可能なextensionはカッコに示す」という表記法を採用しているので、むしろこれは基本的にはAm9であって、そこで含意されるm7が#7、すなわちM7に変化している、という書き方をしていることになります。

ですが、上の表を見て頂いて分かるように、extensionを除いた基本的なコードとしてAm9を考える場合、これに含意されるm7は、スケール・ノートに含まれていないんですよね。

カッコに記された音を、ホントにextensionと捉えて良いのかどうか?? またまた分からなくなってきましたが、ホールズワースの方法論で考えた場合、コード・ネームを与えることに意味があるのかどうかも、実は疑問なんですよね。これについては次回にでも述べます。

ともかく、ルートをAとしたコードは、Aminor(major7, #4)を一般的な楽理で捉えれば、トニック・コードと言えそうです。もちろん、ホールズワースはスケールに始まりも終わりも認めないので、そもそもスケールを機能和声的には捉えないはずですけど。

B7(b9,13)

すると、このルートがBのコードは、サブドミナントってことになりそうですが、コード・クォリティはむしろドミナント。ともかくコード・ノートを確認しましょう。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| B | C | D# | E | F# | G# | A | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

ただ、このコードに関してはextensionと基本的なコードとの分け方で迷うところはありませんね。

extensionを省略しても、extensionのうち一方だけを追加しても、スケール・ノートから外れることがないので、分かりやすいと思います。

Emaj9(#11,6,9)

さて、いよいよこのコード・ネームと譜例とが一致しない事例です。

Aをトニックとしたマイナー系スケールで考えた場合、Eはドミナントとなるわけですが、コード・クォリティはドミナントじゃない。機能和声が当てはまらないスケールってあるんでしょうか?? 楽理に詳しい方、読んでいらっしゃれば是非解説をお願いします。

ともかく、ホールズワースは機能和声を無視しているので(スケールに始まりも終わりもないと考える以上、そういった音をトニックと捉え、それをルートとしたトニック・コードを初めとする機能和声も考えないんだろうから)、まぁ、いっか。他方で、このスケールから取り出されるコードのルートとして選ばれている音が何に基づいているのか? 気にはなりますね。

まずは、コード・ネーム通りに考えてコード・ノートを確認します。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| E | F# | G# | A | ? | B | C | ? | D# | |||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

extensionの内、#11と6に相当するスケール・ノートがありません。となると、譜例が正しくて 、コード・ネームは誤植ですね。考えてみれば、基本的なコードに9が記されているのに、extensionにも9があるのは変な話ですし。

ただ、基本的なコードがEM9で良ければ、9を略したEM7はどういう位置づけに なるのか?? つまり、EM7(9)という書き方で、9をextensionに位置づけることもできたはずなのに、基本的なコードとして処理しているのは、何か意図があってのことなのか?

ちょっと、判断に苦しみます。

このScale#4については、移調して実際にコードを取り出し、ホールズワースが作曲にどう使ったのかが例示されているのですが、上のような楽典や楽理に関わる譜例と違って、具体的な曲からの譜例となると、著作権に触れないでしょうか? 他方で、この曲を使った譜例に触れないと、コード・ネームを使って、これまで愚直にextensionの範囲はどうなっているとか考えてきたことの「アホらしさ」を解明できないという側面もあるんですよね。

そこで、譜例は、こちらで書き方を変えた上で、どの曲のものなのかには言及しないという、姑息ではありますが、そういった対処を差せて頂こうと思います。詳しくは、次回。

PR

COMMENT

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ