×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

趣味でベースは弾くものの、ギターは弾けないし、楽理にも疎いオイラが、ホールズワース的な発想を少しでも理解したくて始めた「Just for the Curious ノート」シリーズ。元ネタのDVDと本はこちらっ

今回からスケールを確認していきます。

オイラが一般的な楽理に疎いため、スタングが一般的な楽理と渡りを付けるために行った補足をオイラが理解できないかもしれません。このブログを読んでいる方がいらっしゃるなら、ぜひ色々教えてください。

まず、前回の確認から。

という話だったわけです。

ただ、先取りで述べておくと、コードで名指せない場合は、スケール・ノートがどういうインターバルになるか? で命名します。

中身は改めて確認しますが、具体例を上げておきましょう。「Scale#3: A minor (maj7, b6)」のスケール・ノートは、A B C D E F G# Aだと紹介されているのですが、CはAのm3ですし、Fは同様にb6(オイラならm6と言いたいところ。P6が存在しないので)、G#はM7です。

この名前、つまり A minor (maj7, b6) をコード・ネームと捉えれば、ルートがA、マイナーなので3rdがmin.、5thについては補足がないのでP、残るはm6とM7ですから、5音しか 指定していないことになります。では、残りの音はどこからくるのか? スケール・ノートをみると、BはM2、DはP4なので、一般的な楽理で言うと長短共通の音ってことになるかと。

そんなわけで、コード・ネームに使われるインターバルの数え方で、特徴的な音が指定され、指定がなければ〈一般的な音〉が流用される、という感じのようです。

あと、ポピュラーの慣習にしたがって、と言うことなのでしょうが(あるいは教則DVDで述べられているように、ギターはポジションを変えれば移調も簡単なので、ひとまず適当なところにポジションを固定しているだけなのかもしれませんが)、階名を使いません。なので、示されるスケールを後は各自で適宜必要なキーに移調させて考えろ、と言うことになります。階名を使えば最初からキーを抽象化するというか、気にしなくて済むんですが、他方で階名自体がダイアトニック・スケールを含意してしまうので、使えば使うで理論的には色々問題が出てくるし、まぁ、仕方ないんでしょうね。

では、最初のスケールから見ていきましょう。

Scale #1: C major, D minor, G7

こちらは、コード・ネームが3つ併記されているので、「スケールが含意されているコード」が名前として使われていて、これら3つのコードが同時に、一つのスケールによって含意されているわけです。

コード・ネームを見ただけで

C major: トニック

D minor: サブドミナント

G7: ドミナント

なので、「なんだ、要するにCメジャー・スケールじゃないか」ということになる訳ですが、

と言うことになるんだと思います。ただ、挙げられたコードは露骨に機能和声的なんですけどね。だとしても、だったらダイアトニック・コード7種すべてが挙げられておかしくないのに、この3つしか並んでいない上に、Aから並べ替えたナチュラル・マイナー向けの代表的な機能コードが挙げられていないことを考え ると、むしろ

と勘ぐりたくはなりますね。ただ、ホールズワースの言葉を信じる限りでは、飽くまでシンボルを与える上での便宜として音名を使うにしても、それをスケールのトーナル・センターとは捉えない、と言うことになるんでしょう。

さて。スケール名に使われている3つのコードですが、以下のように書き換えられます。

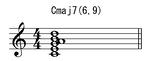

Cmaj7(6,9)

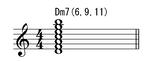

Dm7(6,9,11)

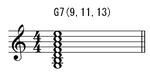

G7(9,11,13)

そして、「可能なextensionはカッコに括って示す」となっているのですが。。。

extensionって一般的な楽理用語なんですかね???

要は、カタカナでいう「テンション」みたいなものでしょうけど、カッコの中を見ると「6」が含まれているので、厳密にはテンションじゃないと言えば、確かにそうなんですよね。一般にテンションと言う場合、9度以上ですから。。。

また、extensionには「拡張」といった意味合いがあるので、カッコに括られていないコードに、「付け足すことができる音」という意味合いが出てくるかもしれない。ともかく、この辺は記述のされ方を確認することで、意味や定義を推察した方が早いかもしれませんね。

ともかく、3種のコードを確認しましょう。

Cmaj7(6,9)

Cから見たM6を追加する場合。M6とM7はインターバルがM2なのでぶつからないのかもしれませんが、むしろM7は省いてC6とすることが多いような気がします。

にもかかわらず、6をextensionとする以上は、CM7(6)として、M6とM7を共存させるというか、M7は略さないってことなのか??

ところが、スケールの名前ではC majorとなっているので、やっぱりM7は、なければなくてもよい??

M6とM7を共存させるにも、「ギターの教則」として考えると、コード・フォームとして共存できないのでは??

ところが、実際譜例を見ると、M6のAとM7のBを並べて、クローズドで書いてるんですよね ぇ…… 。右の図は、"Just for the Curious"にある譜例を、オイラが持っている譜面エディタAllegro 2007で描いたものです。拍子記号はここでは必要ないんですが、非表示にする方法が分からなかったので、さしあたり4/4にしてあります。

ちなみに、11のFは、コード・ノートであるM3のEから見てm9に当たるので、アボイドですね。

Dm7(6,9,11)

カッコのextensionのうち、6だけ「追加」とするなら、Dm7(6)ってなるんだろうけど、露骨に半音でぶつかるんですよね。Cをオクターブ上に転回すれば、Bから見たm9になるのでアボイドになるんでしょうけど……

ちなみに、本書の譜例では、Bを転回して、ルートから見た13の位置に描いてます。どう捉え ればいいんだろう?

G7(9,11,13)

CM7とDm7に対しては6が明示されていて、7thとの共存が示唆されているのでは? と推測する根拠がこれ。G7に対しては13を使っていて、6とはしていないんですよね。Gに対しては、Eは決してクローズドのM6ではなく、転回したテンションの13でなければならないに違いない。ではどーして???

いずれにしても、こちらのEは譜例でもルートから見た13の位置に描かれてます。

結局、extensionってなんだ??

あと、いわゆるテンションとして考えたときに不思議なのは、11のC。M3のBから見たm9に当たるので、いわゆるアボイドですが、ここではextensionに11が書き込まれています。

オイラも最近知ったのですが、ドミナント・セブンス・コードの場合、まさにドミナント・コードのドミナントたる所以となる「ドミナント・モーション」を担う、増4度を形成する2音(このスケールであればFとB)は、トニック・コードに解決する(先のFとBはそれぞれEとCに解決する)という目的のために必要な不安要素なので、まさにその不安感を損なってはいけない(解決されるべき不安要素がどれなのかが曖昧になってはならない)との理由で、それぞれから見たm9(BとFから見ると、CとF#)はやはりアボイドとなるようです。その意味では、やはりCを11として盛り込んでいるのは不思議ですね。

なお、ドミナント・コードの場合、元々の機能がドミナントという、トニックに解決されるための不安定さにあるため、その不安定さを損なわなければ(解決先の見通しを危うくさえしなければ)、テンションを変化させても大丈夫なようで、そのようなテンションを「オルタード・テンション」と言うようです。ただ、「オルタード・テンションの出所は??」と考えた場合、ホールズワースの立場では「コードはスケールの一部」であるため、そもそも「オルタード」(スケール・ノートをシャープやフラットで変化させること)を認めないのではないか? という気がします。

もちろん、外延として、俗に言うオルタード・テンションに相当する音を含むスケールがあれば(実際そういうスケールも"Just for the Curious"に紹介されてます。DVDには入ってませんが)、結果的にオルタード・テンションを含むコードはそのスケールから取り出せます。ただし、この場合はコード・ノートがスケールから取り出されるわけですから、そのようなテンションは、スケールの音を「オルタード」させた、変化させたテンションでは、決してありません。スケールから見たら、純然たるテンションでしょうねぇ。

このように考えると、コードとコード・スケールの関係について、一般的な捉え方とは違うんだろうなぁ、という気がしてきます。

今日はこの辺で。

オイラが一般的な楽理に疎いため、スタングが一般的な楽理と渡りを付けるために行った補足をオイラが理解できないかもしれません。このブログを読んでいる方がいらっしゃるなら、ぜひ色々教えてください。

まず、前回の確認から。

- ホールズワースはスケールにトニックやトーナル・センター(始まり、終わり)を認めないので、トニックやトーナル・センターを用いた名前を与えることもしない。

- 代わりに、シンボルを与えているが、"Just for the Curious"(以下「本書」)で用いるシンボル代わりの名称は、シンボルに「最も近い」名称。

- その内実は、スケールが含意するコード。

という話だったわけです。

ただ、先取りで述べておくと、コードで名指せない場合は、スケール・ノートがどういうインターバルになるか? で命名します。

中身は改めて確認しますが、具体例を上げておきましょう。「Scale#3: A minor (maj7, b6)」のスケール・ノートは、A B C D E F G# Aだと紹介されているのですが、CはAのm3ですし、Fは同様にb6(オイラならm6と言いたいところ。P6が存在しないので)、G#はM7です。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| A | B | C | D | E | F | G# | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

この名前、つまり A minor (maj7, b6) をコード・ネームと捉えれば、ルートがA、マイナーなので3rdがmin.、5thについては補足がないのでP、残るはm6とM7ですから、5音しか 指定していないことになります。では、残りの音はどこからくるのか? スケール・ノートをみると、BはM2、DはP4なので、一般的な楽理で言うと長短共通の音ってことになるかと。

そんなわけで、コード・ネームに使われるインターバルの数え方で、特徴的な音が指定され、指定がなければ〈一般的な音〉が流用される、という感じのようです。

あと、ポピュラーの慣習にしたがって、と言うことなのでしょうが(あるいは教則DVDで述べられているように、ギターはポジションを変えれば移調も簡単なので、ひとまず適当なところにポジションを固定しているだけなのかもしれませんが)、階名を使いません。なので、示されるスケールを後は各自で適宜必要なキーに移調させて考えろ、と言うことになります。階名を使えば最初からキーを抽象化するというか、気にしなくて済むんですが、他方で階名自体がダイアトニック・スケールを含意してしまうので、使えば使うで理論的には色々問題が出てくるし、まぁ、仕方ないんでしょうね。

では、最初のスケールから見ていきましょう。

Scale #1: C major, D minor, G7

こちらは、コード・ネームが3つ併記されているので、「スケールが含意されているコード」が名前として使われていて、これら3つのコードが同時に、一つのスケールによって含意されているわけです。

コード・ネームを見ただけで

C major: トニック

D minor: サブドミナント

G7: ドミナント

なので、「なんだ、要するにCメジャー・スケールじゃないか」ということになる訳ですが、

- ホールズワースはスケールに、始まりや終わり、すなわちトニックやトーナル・センターを認めないので、トニックのCを使った命名をしない

と言うことになるんだと思います。ただ、挙げられたコードは露骨に機能和声的なんですけどね。だとしても、だったらダイアトニック・コード7種すべてが挙げられておかしくないのに、この3つしか並んでいない上に、Aから並べ替えたナチュラル・マイナー向けの代表的な機能コードが挙げられていないことを考え ると、むしろ

- やっぱりこのスケールの始まりや終わりとしてCを意識しているのではないか???

- Cを始まりとする以上は、このスケールをCから並べたイオニアン=メジャーの配列だけを重視しているのではないか?

と勘ぐりたくはなりますね。ただ、ホールズワースの言葉を信じる限りでは、飽くまでシンボルを与える上での便宜として音名を使うにしても、それをスケールのトーナル・センターとは捉えない、と言うことになるんでしょう。

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| C | D | E | F | G | A | B | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

さて。スケール名に使われている3つのコードですが、以下のように書き換えられます。

Cmaj7(6,9)

Dm7(6,9,11)

G7(9,11,13)

そして、「可能なextensionはカッコに括って示す」となっているのですが。。。

extensionって一般的な楽理用語なんですかね???

要は、カタカナでいう「テンション」みたいなものでしょうけど、カッコの中を見ると「6」が含まれているので、厳密にはテンションじゃないと言えば、確かにそうなんですよね。一般にテンションと言う場合、9度以上ですから。。。

また、extensionには「拡張」といった意味合いがあるので、カッコに括られていないコードに、「付け足すことができる音」という意味合いが出てくるかもしれない。ともかく、この辺は記述のされ方を確認することで、意味や定義を推察した方が早いかもしれませんね。

ともかく、3種のコードを確認しましょう。

Cmaj7(6,9)

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| C | D | E | F | G | A | B | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

Cから見たM6を追加する場合。M6とM7はインターバルがM2なのでぶつからないのかもしれませんが、むしろM7は省いてC6とすることが多いような気がします。

にもかかわらず、6をextensionとする以上は、CM7(6)として、M6とM7を共存させるというか、M7は略さないってことなのか??

ところが、スケールの名前ではC majorとなっているので、やっぱりM7は、なければなくてもよい??

M6とM7を共存させるにも、「ギターの教則」として考えると、コード・フォームとして共存できないのでは??

ところが、実際譜例を見ると、M6のAとM7のBを並べて、クローズドで書いてるんですよね ぇ…… 。右の図は、"Just for the Curious"にある譜例を、オイラが持っている譜面エディタAllegro 2007で描いたものです。拍子記号はここでは必要ないんですが、非表示にする方法が分からなかったので、さしあたり4/4にしてあります。

ちなみに、11のFは、コード・ノートであるM3のEから見てm9に当たるので、アボイドですね。

Dm7(6,9,11)

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| D | E | F | G | A | B | C | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

カッコのextensionのうち、6だけ「追加」とするなら、Dm7(6)ってなるんだろうけど、露骨に半音でぶつかるんですよね。Cをオクターブ上に転回すれば、Bから見たm9になるのでアボイドになるんでしょうけど……

ちなみに、本書の譜例では、Bを転回して、ルートから見た13の位置に描いてます。どう捉え ればいいんだろう?

G7(9,11,13)

| P1 | m2 | M2 | m3 | M3 | P4 | #4/b5 | P5 | #5/m6 | M6/dim7 | m7 | M7 |

| G | A | B | C | D | E | F | |||||

| b9 | 9 | #9 | b11 | 11 | #11 | b13 | 13 | #13 |

CM7とDm7に対しては6が明示されていて、7thとの共存が示唆されているのでは? と推測する根拠がこれ。G7に対しては13を使っていて、6とはしていないんですよね。Gに対しては、Eは決してクローズドのM6ではなく、転回したテンションの13でなければならないに違いない。ではどーして???

いずれにしても、こちらのEは譜例でもルートから見た13の位置に描かれてます。

結局、extensionってなんだ??

あと、いわゆるテンションとして考えたときに不思議なのは、11のC。M3のBから見たm9に当たるので、いわゆるアボイドですが、ここではextensionに11が書き込まれています。

オイラも最近知ったのですが、ドミナント・セブンス・コードの場合、まさにドミナント・コードのドミナントたる所以となる「ドミナント・モーション」を担う、増4度を形成する2音(このスケールであればFとB)は、トニック・コードに解決する(先のFとBはそれぞれEとCに解決する)という目的のために必要な不安要素なので、まさにその不安感を損なってはいけない(解決されるべき不安要素がどれなのかが曖昧になってはならない)との理由で、それぞれから見たm9(BとFから見ると、CとF#)はやはりアボイドとなるようです。その意味では、やはりCを11として盛り込んでいるのは不思議ですね。

なお、ドミナント・コードの場合、元々の機能がドミナントという、トニックに解決されるための不安定さにあるため、その不安定さを損なわなければ(解決先の見通しを危うくさえしなければ)、テンションを変化させても大丈夫なようで、そのようなテンションを「オルタード・テンション」と言うようです。ただ、「オルタード・テンションの出所は??」と考えた場合、ホールズワースの立場では「コードはスケールの一部」であるため、そもそも「オルタード」(スケール・ノートをシャープやフラットで変化させること)を認めないのではないか? という気がします。

もちろん、外延として、俗に言うオルタード・テンションに相当する音を含むスケールがあれば(実際そういうスケールも"Just for the Curious"に紹介されてます。DVDには入ってませんが)、結果的にオルタード・テンションを含むコードはそのスケールから取り出せます。ただし、この場合はコード・ノートがスケールから取り出されるわけですから、そのようなテンションは、スケールの音を「オルタード」させた、変化させたテンションでは、決してありません。スケールから見たら、純然たるテンションでしょうねぇ。

このように考えると、コードとコード・スケールの関係について、一般的な捉え方とは違うんだろうなぁ、という気がしてきます。

今日はこの辺で。

PR

COMMENT

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ