×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

『和声の歴史』は、ソルフェージュの基礎をやった人には分かるように書かれているらしいのだが、『メトード・ソルフェージュ』をザッと見た限りでは、コードの「慣用形」に繋がる説明はありませんでした。

そこで、いっそ「和声学」をやった方が早いのでは? と思えてきました。他方、専門的だとこちらの手が出せないだろうことから、図書館の蔵書を検索し、タイトルがそれっぽいものを借りてみました。

この本は昭和60年(1985年)に出ているのですが、仮名遣いと漢字のバランス、送りがながちょいと変で(^◇^;) 正直読みづらいです。

ちなみに、同じ著者が他の人と共著で、どうもこちらの本を改訂したようです。

ともかく、図書館で借りられたのは、古い『やさしい和声学入門』の方です。

コードの慣用形自体の説明はなさげですが、扱われている内容はクラシック流の極めて初歩的なヴォイシングのようで、参考にはなりそうです。ここで説明されているヴォイシングの方法が理解出来れば、『和声の歴史』に示された「慣用形」が、どのような発想でなされたヴォイシングとして示されているのか? を理解出来るかもしれません。また、『和声の歴史』での主題についても、ヴォイシングの具体的な方法と歴史的な経緯とを結びつける形で理解出来るかもしれません。

というわけで、しばらく『やさしい和声学入門』を読んでみて、よさげなら自腹を切って『いちばんやさして和声学入門 改訂』を買ってみるのもいいかも?

とは思いつつ、出来れば買わずに済ませたい気もします(^◇^;) というのは……

そこで、いっそ「和声学」をやった方が早いのでは? と思えてきました。他方、専門的だとこちらの手が出せないだろうことから、図書館の蔵書を検索し、タイトルがそれっぽいものを借りてみました。

この本は昭和60年(1985年)に出ているのですが、仮名遣いと漢字のバランス、送りがながちょいと変で(^◇^;) 正直読みづらいです。

ちなみに、同じ著者が他の人と共著で、どうもこちらの本を改訂したようです。

ともかく、図書館で借りられたのは、古い『やさしい和声学入門』の方です。

コードの慣用形自体の説明はなさげですが、扱われている内容はクラシック流の極めて初歩的なヴォイシングのようで、参考にはなりそうです。ここで説明されているヴォイシングの方法が理解出来れば、『和声の歴史』に示された「慣用形」が、どのような発想でなされたヴォイシングとして示されているのか? を理解出来るかもしれません。また、『和声の歴史』での主題についても、ヴォイシングの具体的な方法と歴史的な経緯とを結びつける形で理解出来るかもしれません。

というわけで、しばらく『やさしい和声学入門』を読んでみて、よさげなら自腹を切って『いちばんやさして和声学入門 改訂』を買ってみるのもいいかも?

とは思いつつ、出来れば買わずに済ませたい気もします(^◇^;) というのは……

「はしがき」の冒頭には、まずこうあります。

義務教育の音楽くらいしか分からない人にも大丈夫ってことなんですが、1985年に書かれたにしては、かなと漢字のバランスが奇妙です(^◇^;) 「為」を漢字で書く割には「わせい」がひらがなですし。。。

それでもおいらが読んでみようと思ったのは、こうあるからです。

なんとなく、『VOW』辺りに紹介されている変な看板や、海外の日本語のような雰囲気が漂いますが(^◇^;) 飽くまで内容については、初心者の大人にも役立つというのですから、読む価値はあるでしょう。

p.6 和音

まず「おおっ」と思ったのは、「和音」の定義。ポピュラー系では、一般に「楽音3つ以上を重ねたもの」をコードと捉えるものと思います。クラシックでも、和音として「飽和する」という言い回しが為されるようです。すなわち、少なくとも三声以上揃うことで、長短の別が付かなければ「飽和していない」から「和音ではない」、と考えるようです。ポピュラーでは「飽和」という言い回しは出てこないと思いますが、考え方は同じでしょう。ところが、この本では「二和音」という概念が登場し、「二つ以上の音を重ねて、いっしょにひびかせた音が和音です。」(p.6)としているんですよね。

基本的に三度堆積でコードを構成するという発想は、ポピュラーと変わりません。そして「二和音」の例として、EとGが重なったものと、AとCが重なったものの二つが示されます。

他方、「二和音は三和音の一つの音を省いたもの」「二声の合唱というのは二つの違った音を重ねて合唱するもので二部合唱ともいいます。これは三和音のどの音かひとつを省いた二和音で出来ております」(p.6)ともあるのです。これをどう考えるべきでしょう?

三和音、すなわちトライアドから一音省略する場合、単純に以下のような組み合わせが考えられます。

一部6度が登場しますが、むしろ3度の転回と見るべきでしょう。すると、二和音でのヴォイシングは、単にトライアドから1音省略するだけではなく、残った音が3度、もしくは転回して6度となるようにする、という規則が存在するようです。

一部6度が登場しますが、むしろ3度の転回と見るべきでしょう。すると、二和音でのヴォイシングは、単にトライアドから1音省略するだけではなく、残った音が3度、もしくは転回して6度となるようにする、という規則が存在するようです。

オイラはボーカル曲をマトモにやったことがないので分からないんですが、デュオでハモるラインって、やっぱりこういう規則に従ってるんでしょうか? 小学5、6年から中学生を対象としているので理屈っぽい説明がないのは当然ですが、それなりに和声学を、このようなヴォイシングを通じて経験的に学ばせようという著者の意図は明白ですね。

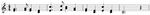

同じメロディ(上の譜例のトップノートを繋いだラインがメロディになってますね、聞いた感じ)で三声でハモらせた譜例もあるので、紹介しておきます。

一部バス(?)が他の声部(アルト?)と重複させられていますが、ほとんどは転回形を含むトライアドによって構成されています。ポピュラー的にこの現象を捉えると、こうなりそうです。

一部バス(?)が他の声部(アルト?)と重複させられていますが、ほとんどは転回形を含むトライアドによって構成されています。ポピュラー的にこの現象を捉えると、こうなりそうです。

おっと、忘れてた。大事なことを指摘し忘れていました。コードについて、次のような言及もあります(p.6)。

おいらは「ポピュラーでは4声コードを基準に考える」という意識が強いのですが、かつて弾き語りの人がオイラの書いたコード譜(全て4声コードが記されていた)を見て、大笑いしたんですよね。オイラとしては、「ポピュラーでは4声コードが基本だろ? なにがおかしいんだ??」と思い、その疑問をぶつけたところ、「普通トライアドだ、4声は部分的に使うものだ」的な答えが返ってきて、かなり驚いたものです。弾き語りの方とか、ボーカル主体の人は、もしかしてポピュラーでもトライアドを中心に考えるんでしょうか? 「ポピュラーは4声」というのは、理論書において記述の一貫性を保つ為に採用されている慣習でしかなくて、実際はやっぱりほとんどトライアドなんでしょうか? まぁ、ジャズ系の譜面は当たり前のようにテンションが使われますけど、ポピュラーでもジャズとそれ以外とでは慣習がことなり、特にボーカル主体のポップスなんかは小学5、6年向け(合唱向け?)の和声が踏襲されるものなんでしょうか?

p.7 三和音

さて。続いて、恐らくクラシック系のナンバー・システム、それもコード向けのものを確認します。C maj.上のダイアトニック・コード(トライアド)をローマ数字で示すのですが、次のような規則となっているようです。

ちなみに、オーギュメントの例がⅢ+となっているのは、ハーモニック・マイナーを想定しているものと思われます。ラから数えてドは3度、ドとミは長三度なので大文字でⅢとなります。ハーモニック・マイナーはソがソ#に変化しますので、ドから見て増5度、よって「+」を付ける、と言うことになりますね。

ラから見たドは短3度ですが、 bⅢとするナッシュヴィル・ナンバリング・システム(ポピュラーで一般的なナンバー・システム)と違って、クラシックではⅢにフラットが付きません。

p.8 主要三和音

こちらはポピュラーと同じで、T、S、Dの区別の話です。

注意すべきなのは、水野はSをⅡとし、ⅣはSの代理と捉えているため、水野の本でポピュラー系の楽理を独学した人は面食らうかもしれません。

水野はC maj.から取り出されるDm7について、こう述べます。

対して、FM7については、こう述べます。

次回から、本格的にヴォイシングの話に入ります。今回はここまで。

○この本は小学五六年から中学生位のお友達で、はじめてわせいの勉強をされる方々の為に、書いたものです。

義務教育の音楽くらいしか分からない人にも大丈夫ってことなんですが、1985年に書かれたにしては、かなと漢字のバランスが奇妙です(^◇^;) 「為」を漢字で書く割には「わせい」がひらがなですし。。。

それでもおいらが読んでみようと思ったのは、こうあるからです。

○大人の方でも、始めて学ぶ人には役立つところが沢山あると思いますので、基礎の整理の為にペンを動かしてみて下さい。

なんとなく、『VOW』辺りに紹介されている変な看板や、海外の日本語のような雰囲気が漂いますが(^◇^;) 飽くまで内容については、初心者の大人にも役立つというのですから、読む価値はあるでしょう。

p.6 和音

まず「おおっ」と思ったのは、「和音」の定義。ポピュラー系では、一般に「楽音3つ以上を重ねたもの」をコードと捉えるものと思います。クラシックでも、和音として「飽和する」という言い回しが為されるようです。すなわち、少なくとも三声以上揃うことで、長短の別が付かなければ「飽和していない」から「和音ではない」、と考えるようです。ポピュラーでは「飽和」という言い回しは出てこないと思いますが、考え方は同じでしょう。ところが、この本では「二和音」という概念が登場し、「二つ以上の音を重ねて、いっしょにひびかせた音が和音です。」(p.6)としているんですよね。

基本的に三度堆積でコードを構成するという発想は、ポピュラーと変わりません。そして「二和音」の例として、EとGが重なったものと、AとCが重なったものの二つが示されます。

他方、「二和音は三和音の一つの音を省いたもの」「二声の合唱というのは二つの違った音を重ねて合唱するもので二部合唱ともいいます。これは三和音のどの音かひとつを省いた二和音で出来ております」(p.6)ともあるのです。これをどう考えるべきでしょう?

三和音、すなわちトライアドから一音省略する場合、単純に以下のような組み合わせが考えられます。

- ルート、第三音

- 第三音、第五音

- ルート、第五音

オイラはボーカル曲をマトモにやったことがないので分からないんですが、デュオでハモるラインって、やっぱりこういう規則に従ってるんでしょうか? 小学5、6年から中学生を対象としているので理屈っぽい説明がないのは当然ですが、それなりに和声学を、このようなヴォイシングを通じて経験的に学ばせようという著者の意図は明白ですね。

同じメロディ(上の譜例のトップノートを繋いだラインがメロディになってますね、聞いた感じ)で三声でハモらせた譜例もあるので、紹介しておきます。

- メロディはトップノートとする

- メロディとハモるように、上ないし下に三度の音を重ね、ハモらせた音の響きは好ましいもののメロディの上になったときは、下に転回させる

おっと、忘れてた。大事なことを指摘し忘れていました。コードについて、次のような言及もあります(p.6)。

或る音にその三度上の音と更にもうひとつ三度上の音を重ねたものを三和音といい、よいひびきがしますのでいちばんよくつかわれます。

三和音にもう一つ三度上の音を加えた四和音やもうひとつ三度上の音を加えた五和音は、あまり重なりすぎてよいひびきがしませんのですこししかつかわれません。

三和音にもう一つ三度上の音を加えた四和音やもうひとつ三度上の音を加えた五和音は、あまり重なりすぎてよいひびきがしませんのですこししかつかわれません。

おいらは「ポピュラーでは4声コードを基準に考える」という意識が強いのですが、かつて弾き語りの人がオイラの書いたコード譜(全て4声コードが記されていた)を見て、大笑いしたんですよね。オイラとしては、「ポピュラーでは4声コードが基本だろ? なにがおかしいんだ??」と思い、その疑問をぶつけたところ、「普通トライアドだ、4声は部分的に使うものだ」的な答えが返ってきて、かなり驚いたものです。弾き語りの方とか、ボーカル主体の人は、もしかしてポピュラーでもトライアドを中心に考えるんでしょうか? 「ポピュラーは4声」というのは、理論書において記述の一貫性を保つ為に採用されている慣習でしかなくて、実際はやっぱりほとんどトライアドなんでしょうか? まぁ、ジャズ系の譜面は当たり前のようにテンションが使われますけど、ポピュラーでもジャズとそれ以外とでは慣習がことなり、特にボーカル主体のポップスなんかは小学5、6年向け(合唱向け?)の和声が踏襲されるものなんでしょうか?

p.7 三和音

さて。続いて、恐らくクラシック系のナンバー・システム、それもコード向けのものを確認します。C maj.上のダイアトニック・コード(トライアド)をローマ数字で示すのですが、次のような規則となっているようです。

- メジャー・トライアドは、ルートを大文字で表記する→Ⅰ、Ⅳ、Ⅴ。

- マイナー・トライアドは、ルートを小文字で表記する→ⅱ、ⅲ、ⅵ。

- ディミニッシュ・トライアドは、ルートを小文字で表記した上で、右肩に「○」をつける→ⅶ゚

- オーギュメント・トライアドは、ルートを大文字で表記した上で、右肩に「+」を付ける→Ⅲ+

ちなみに、オーギュメントの例がⅢ+となっているのは、ハーモニック・マイナーを想定しているものと思われます。ラから数えてドは3度、ドとミは長三度なので大文字でⅢとなります。ハーモニック・マイナーはソがソ#に変化しますので、ドから見て増5度、よって「+」を付ける、と言うことになりますね。

ラから見たドは短3度ですが、 bⅢとするナッシュヴィル・ナンバリング・システム(ポピュラーで一般的なナンバー・システム)と違って、クラシックではⅢにフラットが付きません。

p.8 主要三和音

こちらはポピュラーと同じで、T、S、Dの区別の話です。

注意すべきなのは、水野はSをⅡとし、ⅣはSの代理と捉えているため、水野の本でポピュラー系の楽理を独学した人は面食らうかもしれません。

水野はC maj.から取り出されるDm7について、こう述べます。

スケールの2度をルートにしたマイナー3和音に、b7度を付加した4和音になります。サブドミナント・コード(subdominant英語)といい、ドミナント・コード(dominant chord英語)のサブ「準備・補助」と言う意味です。(p.128)

対して、FM7については、こう述べます。

これもサブドミナント・コードといい、時にはF6も使用したりします。オーソドックスなポピュラーではサブドミナントとして、Ⅱ度m7を使用せずにⅣ度△を使用することが多いです。(p.129)

「これも」ですし、「オーソドックスなポピュラーではサブドミナントとして、Ⅱ度m7を使用せずにⅣ度△を使用することが多い」という言い方からは、サブドミナントの本則はⅡという含意が読み取れます。ただ、恐らくこれは水野独自の言い方だと思います。オイラが知っている限りでは、

- サブドミナントの「サブ」は、「下」の意味。

- トニック(シングル・ノート)から「上へ」数えて5度の音を「ドミナント」という。

- 対して、トニックから「下へ」数えて5度の音を、下のドミナントという意味で、「サブドミナント」という。

- 下へ数えた5度は、転回すると上へ数えて4度となるので、Ⅳがサブドミナントということになる。

- トニック、ドミナント、サブドミナントをルートとして三度堆積で作ったコードを、それぞれトニック・コード、ドミナント・コード、サブドミナント・コードと言うが、いちいち「コード」を付け加えなくてもコードを指すことがほとんど。

というのが、ポピュラーでも一般的な説明で、これはクラシックと一致しているものと思います。

ともかく、こういう水野の特殊な説明もありますから、念のため、主要三和音を整理しておきます。

ともかく、こういう水野の特殊な説明もありますから、念のため、主要三和音を整理しておきます。

- T: Ⅰ

- S: Ⅳ

- D: Ⅴ

次回から、本格的にヴォイシングの話に入ります。今回はここまで。

PR

COMMENT

HN:

べぇす

性別:

男性

趣味:

音楽(素人レベル)

自己紹介:

一応趣味でベースを弾く。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

……けど、だれだっていいじゃん、オイラなんか!

◎音楽関係のプロフィール

・ベース歴: 15年以上

・譜面の読み書き: 不自由

・初見演奏: 無理

・利用譜面エディタ: Allegro 2007→Finale 2010

・利用DTMソフト: Music Creator 2

※楽理関係を扱ったことを書いていますが、上記のように音楽については素人です。書かれている内容を鵜呑みにされないよう、ご注意ください。

忍者解析

クリック募金

Amazon.co.jp

最新記事

(03/12)

(03/07)

(03/07)

(01/27)

(01/25)

ブログ内検索

最新TB

画像を食べちゃうひつじパーツ